José María Salaverría

El espejismo de las Indias

Conferencia leída en la Unión Iberoamericana

|

|

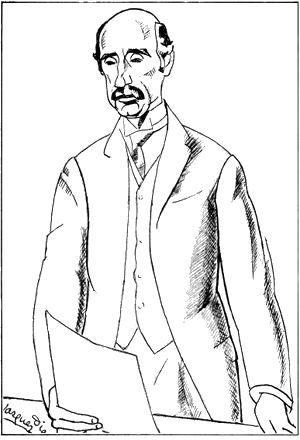

José María Salaverría, en el momento de comenzar su Conferencia (Dibujo de Vázquez Díaz) |

Con sus altas proas pareció que las naves de España rompían el telón tendido modestamente en medio del Atlántico. Y las miradas de los europeos, dirigidas hasta entonces hacia los espectáculos próximos y hacia las imágenes inmediatamente europeas, tendiéronse de pronto hacia ese otro lado, el lado que correspondía a la sombra, a lo supersticioso y a lo imposible. Por allí se abría el escenario más prodigioso que vieran nunca los hombres.

Pero era un escenario, al mismo tiempo que prodigioso, incomprensible porque aparecía realmente como un mundo niño que surge del caos. Todo estaba en él desdibujado, impreciso y blando como una materia que se ofrece a la fantasía. Y fue, en efecto, la fantasía la que asumió primeramente el trabajo de llenar con imágenes, digamos mejor con quimeras, aquel mundo recién nacido.

Admirable empujón el que daban las naves de España a las barreras del mundo. Era algo comparable a las catástrofes geológicas. Por la virtud del mágico empujón, digno de un Hércules desaforado que poseyera la fuerza de cien Hércules juntos, los nacimientos en que se asentaban los continentes retemblaron, los océanos retiráronse hacia atrás en gigantescas marejadas, y empezaron a flotar, como restos de semejante cataclismo, las islas, los archipiélagos, todos empenachados de maravillosas florestas.

Bien. Ya estaba el escenario abierto y dilatado inmensamente. Pero entonces comenzaba el trabajo más difícil, puesto que había que ponerle límites, situarlo con exactitud y probarlo, sobre todo, de vida y de realidad. Nosotros, habituados a que nos ofrezcan la Geografía perfectamente ordenada en cifras auténticas y en mapas prolijos, con dificultad podemos concebir un estado de cataclismo como aquel, cuando los europeos se encontraron con que necesitaban reconstruir o rehacer una Geografía caótica. Los primeros mapas del Nuevo Mundo nos muestran esa especie de estupor que se apoderó del hombre civilizado. Todo es confuso, balbuciente y quimérico en esos mapas, donde los territorios parecen delinearse por mano de un alucinado.

Y ante la dilatación desmesurada del mundo, vacío de imágenes y formas concretas, surge el fenómeno propio de toda inmensidad: el espejismo.

Desde el primer día quedó marcado el sujeto del espejismo de las Indias, pero de una manera que no [179] ha admitido rectificación en el tiempo, sino que hoy mismo se afirma con tanta claridad como en el principio. El oro. Para el abrasado caminante de los desiertos de arena, el espejismo dibuja en el horizonte reidoras fuentes de agua o frescas verduras de bosques amigos; para el europeo que avanzaba por la inmensidad desconocida del Nuevo Mundo, el espejismo trazaba imágenes en que el oro hacía de principal protagonista. En esa sed de oro fue bautizada América. El destino lo ha querido así. Pero esa misma sed de oro es la que hizo y la que está formando a América.

El nombre de América, sin embargo, no nos dice bastante a los españoles. Palabra ordinaria y fraudulenta, en España no ha sonado con extensión y asiduidad hasta hace poco tiempo, tal vez hasta finales del siglo XVIII. Sonaba mejor en los oídos españoles el nombre de Indias, palabra resonante, alegre y, a la vez, épica, sugeridora como ninguna, llave para abrir las ventanas que caen del lado del ensueño, invitación a la aventura, orden de embarque para países de maravilla; voz, en resumen, que durante tres siglos ha animado el alma de una nación y, la ha mantenido suspensa de un inaudito ideal. Además, el nombre de las Indias, por su prestigio evocativo y por su misma música, es el único que se acompasa bien con la idea del espejismo.

Nosotros poseemos las narraciones de los primeros cronistas de Indias, y las obras de los cultos historiadores que llegaron después. Pero ignoramos las informaciones, los relatos, los cuentos y las mentiras de las gentes que tornaban a España del Nuevo Mundo. No conocemos la versión acalorada y desmesurada de los marineros y pilotos, de los mercaderes y soldados, los cuales iban como si dijéramos derramando por aldeas y ciudades la siembra de una nueva ilusión. La conmoción psicológica que esos relatos populares produjeron en el alma nacional, debió ser tan profunda como pintoresca. Se trataba nada menos que de dar forma a hechos e imágenes que surgían por primera vez a la mirada de las multitudes. Y los hechos y las imágenes, además de su cualidad distinta, llegaban alterados y aumentados por las caprichosas narraciones de los aventureros en retorno. Pero una cosa era cierta: el oro. El oro que, convertido en barras o conservado en su forma original de ídolos y emblemas rituales, traían del Nuevo Mundo los aventureros.

Entonces se produjo en algunas comarcas un movimiento migratorio que, por momentos, tiene una fuerte emoción dramática. El acto de emigrar parece normal en los pueblos del Cantábrico y de Galicia; vascos, cántabros y gallegos, efectivamente, acudieron pronto a la llamada para servir en las naves, o para ir a las conquistas, o para fundar comercios y explotaciones mineras. Pero Extremadura era el país interior que no conocía el mar; el país de las graves y solitarias extensiones que vive al margen de los animados caminos del mundo, sin otra idea del viaje que el lento andar de los rebaños hacia las habituales serranías. Y, repentinamente. Extremadura se vio envuelta en la ráfaga que venía de allá lejos, sacudida por la poderosa ilusión nueva, vuelta de cara al mar distante y toda estremecida de aliento heroico. La obscura comarca del interior peninsular empezó a moverse, a desplazarse hacia lo remoto, pero con tal brío y tal eficacia, que asombra el número y la talla de los grandes capitanes que la tierra extremeña dio a la empresa de las Indias, al extremo de parecer que extremeño y conquistador tengan que figurar como palabras sinónimas. De allí salieron los hombres que habían de ganar para España y para la civilización, a filo de espada y con inauditos padecimientos, Méjico, Centroamérica, el mar Pacífico, Nueva Granada, el Perú, Tucumán y Chile.

Es curiosa la manera con que prende la ambición indiana en los distintos parajes de la Península, hasta el punto de que pudiera ser interesante el trazar una geografía especial, marcando las regiones que casi en absoluto se mantuvieron ajenas al espejismo y las que, al contrario, volviéronse como en una explosión de fantasía hacia el Nuevo Mundo. En algunas comarcas se ha extinguido aquella virtud ilusoria; en otras se mantiene viva, a pesar de todas las variaciones del tiempo. En los países del Norte, desde Galicia hasta Navarra, el espejismo de las Indias se conserva tan fuerte como al principio, y no hay aldea o caserío donde no aliente como una voz mágica el ensueño de unos países que [180] se extienden allá lejos, al otro lado del mar, fáciles para la ganancia aunque penosos para el trabajo. Países de los que vuelven ricos y poderosos los que partieron chicos y miserables.

Pero en los mismos individuos la atracción americana sufre curiosas diferencias. Hay personas, en efecto, para quienes América carece absolutamente de sentido evocativo, América no les dice nada a la imaginación. En cambio, otras personas parece que nacieron bajo el sino americano, y es inútil cuanto hagan en contra, porque su fatalidad ha de empujarlos inexorablemente a la emigración. Yo recuerdo que en la escuela, siendo un niño bastante desaplicado, la Geografía era la ciencia que más me agradaba, y en los mapas descubría encantos y sugestiones tan intensos como en una novela. Pero principalmente me atraía ese mapa del Nuevo Mundo, que hace de un polo a otro polo un gran garabato semejante a un gran signo de interrogación. Recuerdo cómo se apoderaba de mi espíritu aquella novela geográfica, por intermedio de los nombres de las ciudades, de los ríos, de las bahías. Hacia allí partía la imaginación en viajes secretos, en busca de las tierras soleadas, de los grandes y misteriosos ríos, de los bosques de cocoteros, de las llanuras y los pueblos sonrientes. Hasta que la seducción acabó por arrebatarme, y fui yo también, salido apenas de la adolescencia, víctima del espejismo de las Indias, para desembarcar, todo lleno de sorpresa admirativa, entre los cocoteros y los cañaverales de Puerto Rico.

La acción milagrosa del espejismo indiano iba, mientras tanto, cumpliendo sus fines providenciales, pues hay sin duda una Providencia histórica que vela por el destino de la civilización. Y allí, en el Nuevo Mundo, se necesitaba obrar rápidamente en trabajos de exploración y desbrozamiento, para que pudiera ponerse pronto en estado de utilidad aquel continente hirsuto. La Providencia histórica eligió a España para esa empresa. Por paradójica que parezca la elección, según el sentido humillado que los actuales españoles tenemos de nuestras propias aptitudes, la verdad es que España era la nación que mejor que otra alguna podía consumar aquella labor de exploración y desbrozamiento con verdadera rapidez. Imagínese lo que hubiese tardado Inglaterra, con su ritmo lento, flemático, en poner en vías de eficacia al Nuevo Mundo. A los tres siglos del descubrimiento la colonización británica no habría llegado a los bordes del Missisipí.

Era necesario un país de gentes en cuyas almas prendieran con fuerza la atribución, el ensueño, la fantasía y todas las otras pasiones, empezando por la pasión de la codicia. Del oro se sirvió la Providencia histórica para sus fines. Del oro y de la plata, y de las esmeraldas, y de las fabulosas encomiendas, sin olvidar el acicate de la gloria, que movía tanto como el oro a las voluntades de los conquistadores. Hernán Cortés, por ejemplo, que pierde sus áureas posibilidades indianas por buscar en España y en la Corte lo que más quería: la gloria y el honor.

fue tan eficaz el providencialismo de la codicia, que asombra la rapidez con que se exploraron las costas más difíciles y las más temerosas soledades. El mito de las grandes riquezas o de los imperios fastuosos arrastró a aquellos hombres a empresas que para los modernos resultan todavía impracticables. Empresas que, a veces, tienen un sabor de locura y de quijotesco fracaso, como la expedición que por la Florida y por el Sur de los actuales Estados Unidos emprendió Cabeza de Vaca buscando las fuentes milagrosas de la vida y no hallando sino el hambre y la derrota. Otras veces las empresas son trágicas y conmovedoras, como la que arrastró aquel grupo de alucinados que partieron desde los altos valles andinos en busca del inexistente «país de la canela» para volver de tal modo destrozados, que sus compatriotas, viéndolos llegar, no pudieron contener las lágrimas. Y el mito, en fin, del Cerro de la Plata, que llevó a los españoles a establecerse en el río que hoy lleva ese nombre, y los empujó por el Paraná arriba hasta el fondo del Paraguay, y desde allí, en una expedición que infunde asombro, cruzaron las selvas del alto Chaco hasta el seno del propio Perú. El Cerro de la Plata, el abundante Potosí existía positivamente. Gran parte de las tentativas para buscarlo fueron equivocadas. Pero no inútiles porque ellas ensancharon la Geografía y [182] por su virtud se crearon núcleos de civilización en el interior del continente.

El sueño, la seducción, la locura de las Indias debieron de culminar sobre todo al momento en que Hernán Cortés, como un extraño taumaturgo, salió de la profundidad de lo desconocido con un imperio dominado y con repletas y numerosas arcas de oro. En seguida, con pocos años de por medio, la ambición movía hacia los mares del Sur al taciturno capitán de Trujillo, el terco Pizarro, que escalaba los Andes para ofrecer otro imperio y otras pasmosas arcas repletas de oro. Entonces empieza el verdadero prestigio de las Indias. Las fábulas y las promesas acababan de concretarse en exactas montañas de ricos metales. Entonces empieza también la verdadera envidia de Europa, que veía agrandarse el poder, tan grande ya, de España, con aquel repentino golpe de la Fortuna.

El oro y la plata de las Indias hay que considerarlos con un criterio de la época, si queremos percibir todo su valor total y representativo. No olvidemos lo ingente de las empresas, en las que se veía metida y envuelta España. Empresas que todavía nos parecen más grandes cuando consideramos la limitación, la parquedad de los recursos económicos. Pues la guerra ha precisado siempre, según lo han dicho los que mejor supieron hacer la guerra, de la ayuda del dinero, y España tenía muchas guerras a las que acudir.

Era el momento de la formación de los grandes Estados, fenómeno que obligatoriamente tenía que producir encarnizadas luchas. Las disidencias religiosas vinieron a agravar el ambiente belicoso del tiempo, y los turcos, por último, en su movimiento de expansión, sembraron el Mediterráneo de zozobra y de conflictos, que sólo con las armas podían solventarse. Empujada España por el sino histórico a su mayor poder precisamente en ese instante de supremo riesgo, y también de supremas tentaciones, la guerra era para ella un mandato imposible de desoír. Pero si sus dominios eran tan extensos como renombrados, no hay que olvidar que el sistema de tributación no alcanzaba entonces la forma perfeccionada que actualmente, y que el régimen medioeval de los privilegios, fueros y exenciones imperaba en la mayor parte de aquellos brillantes dominios. Las rentas no valían tanto como el brillo. Y había, sin embargo, que atender a todas aquellas costosas necesidades... Es entonces cuando la Fortuna estima llegado el momento de intervenir, y alumbra a los ojos de España los tesoros de las Indias, los repletos cofres de Méjico y el Perú. Tal como en el poema homérico los dioses y las diosas toman partido por un héroe, y le defienden y favorecen con algún arte milagroso.

Deseo hablar nuevamente, una vez más, de las críticas que han merecido las empresas de los conquistadores y colonizadores de América. Pero antes quiero hacer resaltar la importancia absorbente, obsesionante, que asume el apetito de dinero en los pueblos modernos más civilizados.

Si hace cuatro siglos para concertar una avenencia entre las grandes naciones, se hubiera hecho sentar a la mesa de la deliberación a unos cuantos banqueros, mercaderes y fabricantes, el mundo de las personas responsables se habría sorprendido, primero, y después indignado. Lo que hacía de la Humanidad antigua una cosa tan caracterizada, era precisamente la estricta y severa separación de funciones y potestades. Y nuestros antepasados entendían que los banqueros, mercaderes y fabricantes tenían ya en la esfera del toma y daca suficiente campo para su actividad. Los negocios del Estado, los menesteres de la gobernación, de las alianzas y las guerras quedaban naturalmente reservados a otra categoría de hombres.

En los últimos años hemos visto acudir a las conferencias europeas de mayor transcendencia, y actuar en ellas con puestos preponderantes, a los hombres del dinero. Hasta es posible que esos hombres sean, en definitiva, los que hayan orientado por determinado camino las deliberaciones. Esto quiere decir que actualmente el dinero es lo que pesa más, y casi necesitamos reconocer que piensa y razona más también. Nuestro orgullo de ultracivilizados necesita sonrojarse un poco cuando los hechos nos demuestran que, todavía más que en la populosa Cartago, el personaje principal de nuestra sociedad es una moneda de oro. [183]

En vano escudriñaremos hacia una y otra parte: todo cuanto el hombre civilizado arrostra o acomete hoy, se inspira en la sed de oro. Nunca se movieron las fábricas y los talleres con la enfermiza y monstruosa fiebre de ganar con que ahora se mueven. Nunca se ha endiosado al comercio como hoy, ni nunca, sobre todo, se hizo del agio y el brutal negocio aplastante el eje de la vida como ahora. La misma ciencia ha perdido su helénico acento desinteresado; hoy se aplica la ciencia a inventar máquinas, fuerzas, energías, o, sencillamente, específicos milagrosos, que conducen a lo fundamental: ganar dinero. Ya no se hacen las guerras y las paces por estímulos de honor, gloria o religión; se hacen por conveniencias mercantiles y por consejo de los productores y los tratantes.

Tampoco la conquista y colonización de un país extraño se disculpa hoy con motivos de religión, de gloria o de cualquiera especie de espiritualidad, sino sencilla y francamente se presenta como un negocio. Una colonia sirve para exportar a ella los productos averiados de la nación posesora; sirve también para extraer soldados indígenas que se utilizarán en los choques de vanguardia, como la más generosa y admirable carne de cañón.

Resulta cargante de veras, por lo necio, ese estribillo con que se apedrea a los conquistadores. «Los españoles fueron al Nuevo Mundo arrastrados por la sed de oro...» Pero yo quisiera que me dijeran qué otra clase de sed ha llevado a otras naciones a los territorios de África, Asia y Oceanía, por cuya posesión se disputan como verdaderas fieras. «Los españoles cometieron abusos, atropellos, muertes...» Pero yo quisiera conocer el número de crímenes, asesinatos en masa y destrucción de razas enteras que se ocultan en esos territorios que explotan las grandes naciones. Y si se mira a los resultados puesto que en la civilización como en la política el fin justifica los medios, yo no sé qué superioridad pueden alegar otros países. Todo un continente se halla ahí en pie, y fueron los españoles los que crearon las ciudades, las Universidades, los templos, los cultivos, el carácter de los Estados, el alma de las actuales naciones.

Es insoportable que pueblos que tienen tantas culpas sobre sus conciencias se adjudiquen esa actitud severa y de alta moralidad acusadora, y que acusen a nadie de obrar a impulsos de la sed de oro. Siquiera en los conquistadores se atenuaba el pecado de la codicia por la intervención de otros estímulos de exigua estirpe moral: el afán de extender la doctrina cristiana, por ejemplo, en un siglo en que nadie dudaba de que el cristianismo era lo mejor y lo obligatorio; el anhelo de gloria y honores; la fidelidad a su rey, cuando el nombre del rey comprendía el concepto de la patria.

Todavía se comprende menos que los americanos acusen a los primeros pobladores de su sed de oro. ¿Pero quién ha hecho la grandeza del Nuevo Mundo, sino la codicia? Los millones de emigrantes que desde hace cuatro siglos van a instalarse en aquellas tierras, ¿por ventura marchan impulsados por el deseo de contemplar el paisaje? ¿No les guía únicamente el deseo de ganancia? América fue bautizada por la codicia, a la codicia debe su éxito y su existencia, y debe aceptar su sino como inexorable.

Un criterio muy antiguo se obstina en presentar a los primeros pobladores como seres rapaces que se limitan a arrebatar a los indios sus riquezas y sus vidas. No se quiere confesar nunca del todo que los españoles, a cambio de las riquezas que extrajeron, implantaron una civilización y pusieron en marcha diez y ocho naciones. El servicio por la paga, y cuentas justas. Los indios no fueron aniquilados; los indios están ahí todavía, y se cuentan por decenas de millones; y los indios intervienen además como ciudadanos en la vida pública y pueden llegar a ocupar, como en Méjico, el cargo supremo de la nación. Dígase ahora cuántos indios quedan en toda la extensión de los Estados Unidos, y qué elevado cargo pueden, por milagro de los dioses, llegar a ocupar en aquella nación unos seres infelices que sólo alcanzan la categoría de individuos de jardín zoológico o de parque nacional.

En la América española queda siempre un sentimiento de nostalgia indianista que no carece de interés, y algunas veces de emoción en ciertas plumas. En ocasiones toma un aire puramente sentimental o romántico, presentándonos al indio como al [184] pobre ser expoliado que padece bajo la brutalidad de una civilización y unos hombres intrusos.

No hace mucho tiempo llegó a mis manos un libro indianista, escrito en verso y publicado en Caracas por su autor, D. Antonio Arraiz. Se titula «Áspero», y todas sus composiciones se encaminan a hacer la apología del indio americano, pero del indio verdadero y natural, o sea el indio de lanza, flechas y morada en pleno bosque. La novedad, la franqueza con que se presentaba el libro del escritor venezolano me movieron a leerle hasta el fin. El autor no es indio, ni seguramente habrá cruzado nunca la selva virgen. Pero aunque no sea indio de verdad, el señor Arraiz desea serlo. Su libro es la protesta del aborigen americano contra la civilización. Y abusando de la licencia poética, canta el autor sus poemas rebeldes como si fuera un indio selvático quien hablase. Pero el poeta, como hombre moderno que ha leído demasiados libros, se contenta con la teoría moralizante de Rousseau, ni le basta con reproducir el tipo amanerado de un indígena a lo Chateaubriand. El indio del poeta de Caracas es un ser desnudo, impetuoso, que ama al estilo de los salvajes y lucha y mata como los indios, o sea sin el menor remordimiento. Ya lo dicen los primeros versos:

Canto mi América virgen.

Canto mi América india,

sin españoles y sin Cristianismo.

Canto mi triste América.

Más adelante, al cantar a «La Raza», dice del siguiente modo:

¿No te suena mi voz a recuerdo?

Te parece

como si ya la hubieses oído

y no sabes cuándo?

Mi voz es la voz

que hace tiempo resuena en América.

Hace tiempo. Hace siglos.

Resuena en los montes

y en los llanos verdes,

y en las selvas vírgenes

olorosas a ritos sagrados,

a príncipes raros, a oro,

a fieras de largos aullidos,

a leyenda, a ignoto...

La voz que hace tiempo

resuena en América

desde polo a polo,

bajo el casco del corcel europeo,

bajo el rápido fuego del arcabuz,

vencida,

como un enorme corazón sangrante.

América ha sangrado largos siglos.

Y se inclinó la testa de cabellos lacios

frente a unos bárbaros

salidos del mar,

de botas pesadas y barbas hirsutas.

¿No te suena mi voz a recuerdo?

Grita en mí la raza.

Grita en mí la raza india...

Pero en este caso de nostalgia indianista, ¿no estamos realmente asistiendo a una repetición, aunque en diferente forma, de aquel espejismo que ha empujado a las muchedumbres europeas hacia el otro lado de la mar?

Observemos de paso que la nostalgia o el espejismo del indio prende en algunas naciones con más vehemencia que en otras. En la Argentina, por ejemplo, salvo una literatura arqueológica de escasa importancia, el indio ha tenido pocos defensores. Es porque Buenos Aires se erigió en la cabeza directora y absorbente del país, y para Buenos Aires el indio pampa ha representado, hasta medio siglo atrás, el enemigo, la rémora y la amenaza siempre inminente. El libro más original de la Argentina, el «Martín Fierro», en el fondo, significa la lucha, la hostilidad irremediable entre el «cristiano» y el «bárbaro». Se comprende que Buenos Aires no sintiera nunca el sentimentalismo indiano. Tan pronto como la desaparición de las guerras civiles lo consintieron y se inventaron los fusiles de precisión, Buenos Aires emprendió la famosa «campaña del desierto», y los indios pampas fueron aniquilados totalmente.

Otras veces se presenta a los españoles invasores como unos fieros ignorantes que arrasaron de cuajo [185] la brillante cultura y las prodigiosas obras de incas y aztecas. Hay quien pretende que los conquistadores destruyeron cosas de mayor valor que las que ellos aportaron. Acaso en Méjico abunden más que en otros sitios semejantes almas nostálgicas. El jesuita padre Clavijero, en su Historia antigua de México, al describir el esplendor de los palacios de Moctezuma, escribía ya en pleno siglo XVIII:

«De todos los referidos palacios, jardines y bosques, no ha quedado más que el bosque de Chapultepec, que han conservado los virreyes para su recreo. Todos los demás fueron destruidos por los conquistadores. Arruinaron los más magníficos edificios de la antigüedad mexicana, o por un celo indiscreto de religión, o por venganza, o por servirse de los materiales. Abandonaron el cultivo de los jardines reales, talaron los bosques y redujeron a tal estado aquella tierra, que en el día no se podría creer en la magnificencia de aquel rey si no nos constase por el testimonio de aquellos mismos que la aniquilaron.»

Por la seguridad y el detallismo con que se describen las cosas del primitivo Méjico, diríase que este padre jesuita era un compañero del propio Hernán Cortés. El padre Clavijero vivía, no obstante, dos siglos y medio después de la conquista. Para sus descripciones y sus juicios recurre al testimonio de los primeros cronistas. Pero una inteligencia prudente, cuando quiera apartar la verdad, necesitará ante todo leer con previas reservas los relatos de los primitivos cronistas.

Los hombres de armas y los letrados que iban a descubrir y colonizar, todos, hasta los más ignorantes, llevaban las esencias del Renacimiento. Y el Renacimiento estaba formado a partes iguales por la hipérbole de los libros de caballerías y por la otra hipérbole de la grandeza grecorromana. Los conquistadores lo veían todo con cristales de aumento, o sea a través del cristal renacentista. Las cosas las veían con los ojos de la realidad en su indispensable vida cotidiana; pero luego, al narrar y al escribir, no podían substraerse a la fatalidad del acento, del estilo espiritual de la época. Este es un efecto que los hombres no pueden evitar, principalmente en las épocas en que existe un estilo bien pronunciado. Y el estilo de entonces, lo mismo en arquitectura como en historia, buscaba las grandes líneas, las majestuosas proporciones, los hechos sublimes y gigantescos. De ahí que los conquistadores, al hablar de la ciudad de Méjico, usen un lenguaje grandilocuente, como si se tratase de la Roma de los césares o de alguna de aquellas fantásticas ciudades que aparecen en los libros de caballerías.

La ciudad que los españoles encontraron en la altiplanicie mejicana merecía, seguramente, un grito de admiración. Hasta entonces sólo habían visto las Indias salvajes; ahora descubrían algo que se asemejaba al imaginado reino de Catay. Se hallaban frente a un país organizado, agricultor, sedentario y sometido a leyes; un país, además, que obedecía a un emperador... La idea del Imperio, para ellos que sentían el orgullo de ser súbditos del más poderoso emperador del orbe, acabó de colmar su entusiasmo. Escriben, pues, sus cartas y relaciones como si se tratase de un verdadero Imperio cesáreo.

Quienes han leído estas hiperbólicas relaciones al pie de la letra, es natural que se sientan indignados. ¿Por qué los conquistadores se obstinaron en destruir tanta magnificencia? Hay que contestarles: Porque tenían necesidad de obedecer a su sino de europeos, que les ordenaba construir en las nuevas tierras la civilización de tipo cristiano, heredera, a su vez, de la civilización clásica.

En cuanto a que los españoles destruyeran por gusto de destruir, esta es una teoría demasiado absurda. No tenemos derecho a creer que aquellos hombres fueran tontos. Todo al contrario, sabían aprovecharse bien de las cosas buenas que encontraban constituidas, pero con las mejoras y rectificaciones necesarias. Así conservaron y perfeccionaron los cultivos indígenas, los riegos, la organización política de los caciques. Si no conservaron también los palacios y las maravillas jardineras de que nos habla el padre Clavijero, fue simplemente porque no había tales maravillas. Los españoles prefirieron substituir aquellas construcciones groseras con la arquitectura civil y religiosa de tipo europeo.

Otros, con un criterio de anticuario o de conservador de museo, se lamentan por la destrucción de tantos monumentos y obras de arte de los indígenas. [186] Pero olvidan que en aquel tiempo no se había desarrollado aún el gusto por la etnografía, y que no se admiraban ni respetaban más antigüedades que las de la época grecorromana. Las esculturas de los indios eran para los españoles simples mamarrachos, y hubieran opinado lo mismo sin duda alguna los franceses, alemanes e italianos de la época.

Suele hablarse también de la falta de respeto que mostraron los conquistadores con los templos y los ídolos de los indígenas. Los ídolos que estaban labrados en oro, es natural que se apresurasen a fundirlos unos hombres que venían desde tan lejos en busca de algo que ganar. En cuanto a los ídolos de piedra, necesario es recordar que la imaginería americana, y particularmente la mejicana, tiene un carácter monstruoso y repulsivo. Los conquistadores reaccionaban frente a aquellas imágenes con una mentalidad de europeos y de cristianos de principios del quinientos, es decir, por una mentalidad que no conocía el valor de museo de las raras especies etnográficas. Actualmente, todos los hombres conocen el valor científico y económico de un ídolo, por repulsivo que sea; saben que un objeto de esos puede venderse en sumas considerables. Los conquistadores no sentían más que repulsión e imaginaban cumplir una acción de humanidad destruyendo unas obras que ofendían a sus instintos de cristianos y de europeos.

Bien. Aquella gran ilusión y gran aventura de las Indias han terminado. Los ricos metales indianos hace mucho que se desvanecieron. ¿fue un bien para España, o fue una perjudicial fatalidad el oro aquel que los galeones traían? Demasiada tinta se ha gastado en el examen de esta cuestión, que todos han mirado siempre hasta ahora según las exigencias de sus respectivos sectarismos. Por mi parte, yo creo que la gran ilusión y la gran aventura de las Indias no fueron un mal, sino todo lo contrario. España vivió uno de los mayores episodios de la Historia, y esto sólo, aunque no hubiera más, sería bastante para tenerle gratitud a la Fortuna.

Las imágenes gloriosas de aquel espejismo de las Indias se han desvanecido a los ojos de los españoles. Se acabó la ilusión. Los montes de plata se convirtieron en montes de roca o de piedra; las minas de oro ya no existen; no existen tampoco las florestas pobladas de árboles ricos, ni los extensos cañaverales dulces; ya no vienen los galeones de empenachadas arboladuras disparando salvas de triunfo y con las bodegas henchidas de riquezas. De todo aquel oro que tanto hiciera soñar a las imaginaciones españolas, apenas si conseguimos hallar un lejano vestigio en las viejas y poco accesibles onzas que conservan aún la prestigiosa leyenda: «Hispaniarum et Indias Rex».

Pero no; la ilusión no ha sido falsa. De aquel estupendo espejismo de las Indias sólo han huido las partes menos permanentes y nobles. Han fracasado los bosques de la canela, los cerros de plata y todo cuanto era exorbitante e imposible en la gran ilusión. Cuando España ha podido recobrarse del ensueño, se ha encontrado con una rica realidad. Y la realidad evidente es esa que todos estamos viendo: España, que es decir el habla y el alma de España, se ha extendido por la inmensidad del mundo. Esta es una hermosa, una fecunda realidad que no puede desvanecerse como una quimera, sino que forzosamente ha de ir magnificándose en el porvenir.

Ahora el destino nos presenta otra especie de labor, difícil como la de antes, aunque con otro sentido. Antes que nada nos interesa que aquella virtud de ideal y de ambición voluntariosa que arrastraba el espejismo de las Indias no se extinga, sino que se transforme en un anhelo y una ambición y un fervor que puedan caber dentro de la medida de la realidad. Nos toca operar ahora, no con fábulas y ensueños delirantes, sino con esas realidades que tenemos entre las manos. Hacer que la unidad de los pueblos de habla española sea más apretada cada día, y que la grandeza, pero una grandeza orientada hacia la paz y el progreso, de esa gran patria común sea cada día mayor: he ahí la noble tarea que el destino nos brinda a todos.