J. Varela

La Semana Santa en Sevilla

No hay nada más interesante para mí que esas fiestas tradicionales, esas funciones populares, que en ciertos y determinados días del año, ponen en movimiento toda una población, que las costumbres y los recuerdos obligan simultáneamente a concurrir a un mismo fin. Muy lejos estoy de acomodarme en esto a las ideas de la moderna civilización egoísta y calculadora, que se pone a sumar fríamente el número de horas o de días que se roban al trabajo, que todo lo hace con la cabeza y nada con el corazón, que ridiculiza lo que no comprende y que destruye sin edificar. Otras muchas personas que solo ven con los ojos; y para las que solo es bueno lo que es moda, se ponen a parodiar lo que no alcanzan y sin subir al origen, tachan de extravagantes prácticas consagradas quizás a perpetuar grandes acciones y hechos memorables. ¡Triste empeño a la verdad el de tanto razonador, que intenta amortiguar en el hombre la llama pura del entusiasmo, destruyendo sus creencias, sus recuerdos y los monumentos y tradiciones de sus mayores! ¡Funesta razón la que todo lo quiere reducir a ecuaciones algebraicas, a sistemas y a miras de una utilidad imposible por demasiado material y engañosa por destructora!

Yo por mi parte español y español de veras, a pesar de los cosmopolitas y ciudadanos del universo, no vivo solo con lo presente sino también con lo pasado. Me irrito con los romanos y los cartagineses primeros conquistadores de la península, me entusiasmo con las defensas de Sagunto y de Numancia; y no obstante que mi familia pueda pertenecer a las tribus usurpadoras de romanos, cartagineses, ostrogodos, vándalos, hunnos, moros, judíos o turcos, siempre la causa de la nación me interesa y siempre la gloria de los españoles es la mía. Esto es solo una opinión, pero más parte tomo en la fiesta de un santo patrón de un pueblo, en la romería a una solitaria ermita, que en esos aniversarios de real orden, en esas fiestas improvisadas de oficio y en las que un uniforme cualquiera es mueble de primera necesidad. En las primeras obra el instinto, la voluntad, las clases se confunden, la alegría o la devoción mueven naturalmente. En las segundas el resplandor de brillantes antorchas solo alumbra rostros al principio curiosos, después como de personas tentadas de preguntar a qué han venido y qué hacen y últimamente aburridos y desanimados. En las primeras manda el corazón: en las segundas la cabeza.

La celebración de la semana santa ha sido en España hasta hace muy poco tiempo objeto de sumo interés para ciertas poblaciones, distinguiéndose especialmente Toledo, Barcelona y Sevilla. En esta última ciudad sobre todo se ha verificado siempre con tal suntuosidad y tan extraordinarias circunstancias que su fama traspasando los límites de Sierra-morena y aún los del Pirineo se ha extendido por todas las provincias de la península y algunas del extranjero.

A principios del año de 1830 me hallaba yo casualmente en Cádiz, cuando llegó a mis oídos con grandes ponderaciones la noticia de que en aquella semana santa debía verificarse una famosa procesión de penitencia que hacía largos años estaba olvidada, conocida con el nombre de el santo entierro. Por una circunstancia bastante rara en un andaluz nacido en Sevilla y que había residido en distintas [41] épocas en su patria, hasta entonces no había podido presenciar la celebración de la semana santa, de que todos mis paisanos me hablaban y todos celebraban a porfía. Excitada mi natural curiosidad con el incentivo de una novedad, cuya importancia todos exageraban y con la idea de que tal vez sería el último año que pasaría en mi patria, determiné aprovechar la ocasión y emprendí mi viaje el viernes de Dolores en uno de los barcos de vapor que tan cómoda, barata y corta hacen la traslación desde Cádiz a Sevilla.

Me distraería demasiado del objeto principal al detenerme en describir este delicioso viaje; y de todos modos siempre sería mi relación una imagen muy débil de las profundas sensaciones que experimenta el que por la vez primera recorre en una veloz embarcación las encantadoras riberas del Guadalquivir y ve aquella verdadera tierra de promisión, respira aquella atmósfera embalsamada de flores y de poesía y habita bajo aquel cielo puro y brillante. Llegué a Sevilla, abracé a los compañeros de mi niñez y recorrí extasiado aquella antigua y majestuosa ciudad en la que pasé los felices años de mi niñez y adolescencia.

Con las ventajas que me proporcionaban mis extensas relaciones, y conocimientos locales, pude satisfacer completamente mi curiosidad, alcanzando pormenores que difícilmente llegan a noticia de un extranjero. No son las columnas de un periódico suficiente campo para extender en ellas todo lo interesante, todo lo magnífico, todo lo original, todo lo raro que contenía la antigua Semana Santa de Sevilla. Era un inmenso cuadro o más bien una colección de inmensos cuadros, que compuestos de unas mismas o análogas figuras, variaban al infinito según los puntos de vista y producían efectos extraños y tal vez contradictorios, según la situación e ideas del espectador. Por tanto no sería oportuna ni podría ser exacta una relación en orden cronológico, que habiendo de ser corta sería también incompleta. Creo pues más conveniente presentar los acontecimientos bajo su aspecto más pintoresco y más expresivo considerando su enlace y relación con las costumbres y siguiendo su interés y su importancia con preferencia a todo.

La noticia de la salida del Santo entierro y las exageradas pinturas de los preparativos que para él se hacían, habían conmovido a todos los pueblos comarcanos y aun a algunos muy distantes, de tal modo que cual al saber la aproximación de un ejército enemigo todos los habitantes de una provincia se refugian en la capital, así la población de Sevilla se vio aumentada de un tercio al menos durante la semana de pasión. Numerosos grupos de aldeanos vagaban por la ciudad adornados con sus vestidos de gala y satisfaciendo su cándida curiosidad. La afluencia de gentes de toda especie era extraordinaria.

En tanto las hermandades que había de verificar procesión de penitencia o Cofradía trabajaban sin cesar en los preparativos y la noticia de sus trabajos corría de boca en boca, formando cada cual su opinión según sus afecciones o sus caprichos. Quien, sostenía que la Cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén que salía el domingo de Ramos por la tarde de la parroquia de San Miguel, tendría la primacía por el lujo de sus pasos y abundante comitiva de nazarenos. Quien, y estos eran los más ancianos y formales, declaraba que la verdadera y más insigne Cofradía era sin disputa la de Jesús Nazareno que salía el viernes santo de madrugada de la iglesia de san Antonio Abad, Cofradía famosa por la categoría de las personas que componían su hermandad y por el orden, silencio y devoción que siempre reinaba en ella. La gente divertida y amiga de novedades prefería la que debía salir de san Juan de la Palma y se recomendaba por sus nazarenos blancos, perteneciendo los que la componían a la juventud mas lúcida de Sevilla. Por supuesto [42] que todas estas opiniones estaban subordinadas por la colosal de que gozaba el santo entierro, del que todos convenían era la maravilla de Andalucía y el espectáculo más sorprendente que imaginarse pudiera.

Tal vez habrá quien extrañe, que en una ciudad ilustrada se diese tanto valor a cosas que sin duda considerará pequeñas. Para que cese esta extrañeza baste solo considerar que en aquella época no se agitaban en la nación cuestiones políticas y que los ánimos estaban más dispuestos a ocuparse en cosas que actualmente no llamarían la atención ni aún de niños.

Y en efecto parecía que la única atención, el único asunto de importancia que ocupaba la ciudad eran las funciones de Semana Santa. Todos calculaban el tiempo, miraban las veletas de los campanarios y al aspecto de la más pequeña nube se entristecían y malhumoraban.

Llegó por fin el deseado domingo de Ramos. Desde muy temprano acudía la multitud a presenciar los oficios en la Catedral, y excitaba por cierto extrañas sensaciones el ver tantas personas entrar con indiferencia en aquel magnífico templo en cuya alabanza baste decir que el célebre lord Byron lo prefería al S. Pedro de Roma y al S. Pablo de Londres, y no parar su atención en uno de los más bellos monumentos levantado por los hombres en honor de la divinidad. Durante toda la Semana Santa concurre a él tal muchedumbre de gentes que sorprende tanto mas cuanto desaparece en la inmensidad del edificio. Los oficios se celebran con un lujo y aparato extraordinarios siendo empresa difícil y larga el describirlos; por tanto me circunscribiré a hablar de una ceremonia que se verifica el miércoles santo, pues al hacerlo se puede dar una idea general y ella es digna de particular mención.

El miércoles santo por la mañana aparece en la capilla mayor delante del altar, que ya está cubierto con un gran velo negro, otro velo blanco de menores dimensiones y colocado a alguna distancia de modo que los que ofician se encuentran entre él y el altar viéndolos el pueblo al trasluz del velo blanco. Así permanece hasta el momento de la pasión, en que el diácono canta las palabras, et obscuratus est sol, et velum templi sisum est medium: entonces desaparece con la mayor prontitud al ruido de enormes petardos que, colocados ocultos en la alta cornisa, se incendian simultáneamente y resonando en las bóvedas del templo producen el estruendo de cien cañonazos. La concurrencia, que hasta entonces había esperado este momento con el mayor silencio y compostura, se conmueve, se agita, y los gritos de los niños asustados y mujeres miedosas se confunden con el formidable estampido y con los ladridos de tal cual perro que logró burlar la vigilancia y evitar el látigo del terrible y pintoresco perrero. Después sucede al silencio el confuso murmullo de la muchedumbre y el estrépito de innumerables pisadas de los que se marchan, pareciendo como que la ruptura del velo blanco ha dado la señal que suele dar el coronel de un regimiento concluido el ejercicio. Poco a poco se restablece la calma, las ceremonias religiosas en tanto han seguido su curso; pero la multitud desaparece, y solo quedan en la catedral los verdaderos devotos y los muy curiosos.

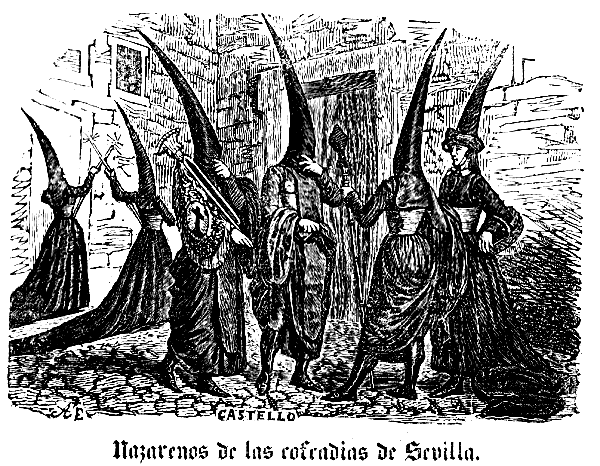

Sin embargo de que la celebración de los oficios en la catedral y los misereres que se ejecutan por los excelentes profesores de la capilla llamen la atención y exciten la curiosidad, el verdadero objeto que a todos ocupa y la causa de la afluencia de los forasteros es la Salida de las Cofradías. Es esto tan evidente que por varios años en que los acontecimientos políticos causaron su prohibición, cesó de notarse la venida de gentes extrañas y que en el año en que hablo que puede considerarse como el más brillante en este punto la concurrencia fue extraordinaria. Los penitentes llamados [43] nazarenos van vestidos como demuestra la lámina que acompañamos, siendo el traje de holandilla negra, de que también se forma la alta coroza que en la cabeza llevan y de la que cuelga en derredor la tela suficiente para cubrir la cabeza hasta los hombros. El cinturón es de pita o esparto figurando ser una cuerda enrollada al cuerpo. Estos nazarenos son los que forman las cofradías en las que en dos hileras con un gran cirio que llevan alto apoyado en el cinturón preceden a los pasos que representan varios momentos de la pasión de Jesucristo, y muchos de ellos llaman la atención por su tamaño y el mérito de las esculturas. Otros con sendos cestos colgados al brazo cuidan de mantener el orden y otros finalmente suenan de cuando en cuando destempladas bocinas que llevan al hombro como aparece en la citada lámina. No siendo lícito a los nazarenos el llevar guantes, son las manos el único signo que puede darlos a conocer a sus amigos y familias, que confundidos entre la muchedumbre devota o curiosa forman conjeturas y rara vez tropiezan con el que buscaban. Estas circunstancias suelen a veces dar lugar a ocurrencias chistosas aunque no muy cristianas.

La cofradía de san Juan de la Palma ofrecía la novedad de que además de los nazarenos ya descritos, iban en ella otros exactamente iguales en cuanto a la forma, pero totalmente contrarios en cuanto al color del vestido que era blanco.

El famoso santo entierro no era en realidad más que una cofradía como las demás; pero merecía su prestigio por las extraordinarias circunstancias que le acompañaban y eran una gran porción de figuras simbólicas representadas al vivo por varias personas tales como las Sibilas, las tres Marías, varios ángeles y arcángeles, guerreros romanos, y hebreos, todos con lujosos y pintorescos trajes.

Todas estas cofradías debían llevar una misma dirección pasando por ciertos puntos y calles que formaban la Carrera. Como en las tardes del jueves y viernes se verificaban varias a la vez, desde muy antiguo se habían originado diferencias, rivalidades y pleitos que aun subsistían y que hacían indispensable la intervención de la autoridad.

No acabaría nunca si hubiese de referir todas las particularidades que tuve ocasión de observar, unas originales, otras poéticas, otras vulgares y alguna extravagante. Con citar el famoso monumento en que se coloca en la catedral la hostia consagrada del jueves al viernes, las cofradías de madrugada, los misereres y otros mil accidentes se puede conocer la imposibilidad de hablar de todo.

El sábado santo se entona la gloria en la catedral con el mismo ruido de petardos de que ya hemos hablado y un repique general de las campanas de la ponderada Giralda. Este repique se extiende por toda la ciudad y el pueblo bajo dispara tiros sin cuento a unas figuras ridículas que suele haber colgadas en las calles y que llaman Judas.

Muchas de estas cosas que observé entonces no se verifican ya, habiendo perdido la semana santa de Sevilla su antiguo esplendor que en el año citado revivió por un momento. No entraré en discutir la conveniencia o no conveniencia y el abuso o no abuso que de un objeto de devoción se hacía o podía hacerse; pero siempre creeré que hay ciertas tradiciones y ciertas prácticas entre los pueblos que conviene respetar por más de un título.

J. Varela