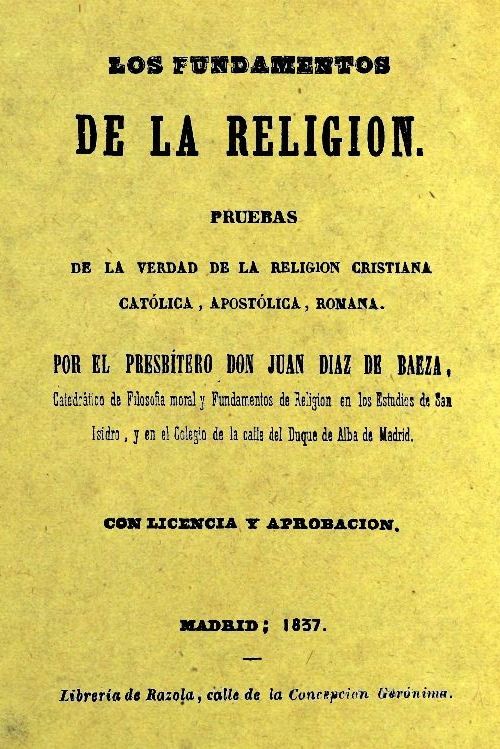

Los Fundamentos de la Religión.

Pruebas de la verdad de la religión cristiana

católica, apostólica, romana.

Por el presbítero don Juan Díaz de Baeza,

Catedrático de Filosofía moral y Fundamentos de Religión en los Estudios de San Isidro, y en el Colegio de la calle del Duque de Alba de Madrid.

Con Licencia y Aprobación

Madrid 1837

Librería de Razola, calle de la Concepción Gerónima

Imprenta de los Herederos de D. F. M. Dávila.

[ 127 páginas. ]

| La religión. Sus enemigos | §1 |

| Existencia de Dios | §2 §3 |

| Del culto | §4 |

| De la revelación | §5 |

| Antiguo testamento | §6 §7 |

| Profecías | §8 §9 §10 |

| Nuevo testamento | §11 §12 §13 §14 §15 §16 |

| Los judíos | §17 §18 |

| Los mahometanos | §19 |

| Pecado original | §20 §21 |

| Los misterios | §22 §23 |

| Los herejes | §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 |

| El Papa | §31 |

| Los cismáticos | §32 §33 |

| Índice |

Los Fundamentos de la Religión

§. 1.

La religión. Sus enemigos.

La Religión consiste en dar a Dios el culto debido, tanto interno como externo: este culto solo se le da en la Religión católica; de consiguiente, la Religión católica es la única religión verdadera.

Muchos son los enemigos de esta religión santa: los principales son: los ateos, los politeístas, los deístas, los naturalistas, los judíos, los mahometanos y los herejes. Los ateos niegan la existencia de Dios; los politeístas admiten muchos dioses; los deístas conocen un solo Dios, pero niegan que se le deba dar culto alguno; los naturalistas confiesan no solo que hay un Dios, sino también que se le debe dar culto, pero niegan la necesidad y existencia de la revelación, asegurando que basta únicamente la razón natural para dar a la divinidad el culto correspondiente a su infinita grandeza; los judíos confiesan que hay un Dios, y admiten la revelación hasta la venida de Jesucristo, pero niegan la Divinidad de nuestro Redentor, y por consecuencia la revelación y todas las verdades y dogmas del cristianismo: también la niegan los mahometanos, aunque confiesan que Jesucristo fue un gran profeta, muy querido de Dios; y al mismo tiempo dan a Mahoma el carácter de enviado del cielo para establecer en la tierra la religión que profesan: últimamente, los herejes profesan la Religión cristiana, pero sostienen muchos y diferentes errores contrarios a las verdades que enseña esta misma religión.

Estos son nuestros adversarios: vamos a probar que ninguno de ellos tiene razón.

(páginas 3-4.)

Existencia de Dios

§. 2.

Se prueba contra los ateos la existencia de Dios.

Dios es un Ser infinitamente perfecto; y por lo mismo es un ser necesario que existe por sí; es decir, que tienen en sí mismo la razón de su existencia y no en otro ser, pues esta es una gran perfección. Si tiene en sí mismo la razón de su existencia, no puede menos de reunir todas las perfecciones posibles; porque si le faltara alguna, se daría esta limitación sin causa que la produjese, y ya se sabe que no hay efecto sin causa. Ningún ente puede ser causa de esta limitación, porque lo sería del ente limitado, y ninguno es la causa del ente necesario. Sabido es, además, que nada existe ni sucede sin una razón suficiente para que exista o suceda; mas no hay ninguna razón suficiente para que el ente necesario sea limitado. Esta razón suficiente había de estar, o en algún ser contingente; o en el mismo ente necesario: no puede estar en ningún ser contingente, porque entonces dependería de este el ser necesario, y ya dejaría de serlo: tampoco puede estar en el ente necesario; porque en ese caso repugnaría que fuese infinito, y no se concibe ninguna repugnancia en que el ente necesario sea infinito.

1.° Se prueba que debe haber un ente necesario, porque si no le hubiera, ninguna cosa podría existir. Los seres contingentes, ya se tomen distributivamente, ya colectivamente, así pueden ser como no ser; luego no hay razón ninguna para que sean, si no se busca en la voluntad y poder de un ente necesario: existen muchas cosas contingentes, luego existe también un ente necesario. Hemos probado que un ente necesario no puede menos de ser infinitamente perfecto; luego hay un ser que reúne todas las perfecciones posibles, un ser eterno, infinitamente sabio, justo y veraz, omnipotente, criador y conservador de todas las cosas.

2.° Otra prueba convincente y que está al alcance de cualquiera, por poco que reflexione, es el movimiento de la materia o de los cuerpos. La materia es de suyo inerte, es decir, que por sí no tiene ningún principio de acción, y de consiguiente no puede salir por sí misma del estado en que se halle, ya sea de movimiento, ya de quietud, ni dirigirse a otra parte que hacia donde la conduce el primer impulso que recibió. Vemos que toda la naturaleza está en movimiento: los astros, la luz, el agua, el aire, el fuego, todo se mueve: la yerba, las plantas se nutren, crecen, se secan; y nada de esto puede suceder sin movimiento; luego hay un ser muy poderoso de donde procede. Suponiendo movida ya toda la naturaleza como la vemos, y prescindiendo del principio de su movimiento, es innegable que este es sumamente arreglado y ordenado, según se ve en el que tiene ese número tan prodigioso de astros y cuerpos celestes de magnitud extraordinaria, que jamás se tropiezan ni embarazan en su curso, lo que prueba indudablemente que su movimiento es dirigido por una inteligencia. Lo mismo vemos acá en la tierra aun en las cosas más pequeñas: la formación de una espiga, de una flor, de un insecto, exige un gran número de movimientos arreglados, sin los cuales no sería posible producción alguna; pues de movimientos casuales, si se quieren llamar así, no podría resultar más que confusión y desorden, y vemos que en la estructura de las espigas, de las plantas, de las flores, de los insectos, reina un orden admirable, absolutamente necesario para que cada una de estas cosas tenga su naturaleza propia. ¿Y quién dirige todos estos movimientos? Es indispensable que haya una inteligencia suma que presida a toda la naturaleza. Esta inteligencia es Dios.

3.° Todos nosotros conocemos por nuestra conciencia y por el sentido íntimo, que existe ese Dios omnipotente. Yo conozco y estoy íntimamente convencido de que existo, que vivo, que pienso, que quiero, y de que he empezado a existir, a vivir, pensar y querer, luego alguno me dio el ser: si el que me le dio no es Dios, está en el mismo caso que yo. ¿Quién dio el ser al que me le dio a mí? Siempre tenemos que venir a parar a un ser necesario, cuya necesidad hemos probado ya. Luego todos nosotros conocemos, sin género de duda, que hay un Dios, y es un esfuerzo necio el empeñarse en contradecir nuestro propio convencimiento: Dixit insipiens in corde suo, non est Deus.

4.° Así lo ha conocido y confesado todo el género humano en todos tiempos. Ábranse las páginas de la historia, consúltense los anales de la antigüedad, y no se hallará nación ni pueblo alguno que haya ignorado la existencia de un ser superior a toda la naturaleza, y de quien depende el hombre y todas las cosas, aunque muchas naciones hayan formado un concepto erróneo acerca de la naturaleza y atributos de la Divinidad, ofuscado el hombre por sus pasiones, y desoyendo el dictamen de su razón.

§. 3.

Se prueba contra los politeístas que no puede haber más que un Dios.

Entendemos por Dios un ser infinitamente perfecto. La omnipotencia y la independencia son dos perfecciones y muy grandes: pues bien, la omnipotencia y la independencia solo pueden concurrir en un ser, no en muchos: porque si estos fueran omnipotentes, cada uno de ellos podría mandar a los otros, en cuyo caso ninguno de ellos sería independiente.

En cuanto a los idólatras, si se los supone politeístas, acabamos de probar concluyentemente su error, si admiten varios dioses inferiores dependientes de un Dios principal y más poderoso que todos ellos, es claro, que su error consistirá en conceder a esos segundos dioses atributos y propiedades que no le competan; pero siempre manifiestan tener idea del verdadero Dios en el hecho de suponer un ser que manda a todos los seres, inclusos aquellos a quienes ellos conceden un grande poder e inteligencia.

(páginas 4-9.)

Del culto

§. 4.

Se prueba contra los deístas que debemos dar culto a Dios.

Habremos de repetir aquí algunas nociones de las que hemos dado en la filosofía moral, tratando de las obligaciones que tenemos para con Dios.

El culto, según la etimología de las palabras latinas cotere y cultus, es un honor y reverencia, obediencia, sumisión, respeto, homenaje y obsequio que damos a algún ser por su excelencia y superioridad: esta excelencia y superioridad pueden ser accidentales o esenciales; serán accidentales, si el que las tiene pudo tenerlas o no tenerlas, y tenidas las puede perder: así, son accidentales en un Rey, porque pudo no ser Rey, y puede dejar de serlo: serán esenciales, si el que las tiene no pudo ni puede menos de tenerlas, ni jamás las puede perder de este modo es Dios infinitamente superior y excelente sobre todas las cosas. El culto, pues, que debemos tributar a Dios, es por esta razón de una naturaleza esencialmente diferente del que tributamos a los hombres constituidos en dignidad. Puede ser de dos maneras, interno y externo. El culto interno se compone de todos los actos interiores del alma relativos a dar a Dios el honor y reverencia que le debemos por su infinita perfección y excelencia, por los muchos y grandes beneficios que nos ha hecho, y por el convencimiento del supremo dominio que tiene sobre nosotros. Estos actos son principalmente la fe, el amor, la esperanza, la obediencia, y la resignación en su santísima voluntad. El culto externo se compone de todos los actos, exteriores, y propios del cuerpo, con que manifestamos aquellos actos interiores de nuestra alma: tales son la invocación, la oración oral, la acción de gracias, las alabanzas de Dios, con todos los ritos y ceremonias de la religión, como el arrodillarnos, darnos golpes de pecho y otras semejantes.

Los deístas suponen un Dios sumido en su felicidad, indiferente por lo mismo a todos los obsequios y homenajes que le puede prestar el hombre, como que para nada necesita de ellos.

Pero se prueba que no tiene razón, y que debemos dar culto a Dios, tanto interno como externo.

1.° Es verdad que Dios no tiene necesidad de los obsequios y homenajes de los hombres, pero el hombre la tiene moral y muy grande, de tributar a Dios todo obsequio y reverencia; es decir, que es imposible que el hombre deje de tributar a Dios obediencia y vasallaje sin faltar a la regla eterna de sus acciones.

2.° Dejaría de ser Dios un ser infinitamente perfecto, si el hombre no le estuviese sumiso y obediente, porque el acatamiento de las criaturas es una perfección del Criador.

Esto es en cuanto al culto interno. Algunos le admiten, pero niegan la necesidad del culto externo; porque Dios, dicen, penetra los corazones, y no tiene necesidad de esas, manifestaciones exteriores para estar seguro de la obediencia, sumisión y rectitud de los que le sirven.

Pero este argumento no tiene fuerza ninguna, y se prueba que debemos dar también a Dios el culto externo.

3.° Nosotros debemos a Dios todo cuanto somos y cuanto tenemos, no solo en cuanto al alma, sino también en cuanto al cuerpo; con que debemos darle culto no solo con el alma sino también con el cuerpo, de modo que no solo el alma del hombre, sino todo el hombre de culto a Dios. Además estamos obligados a manifestar a la faz del Universo entero nuestra obediencia, sumisión, reverencia, y respeto a Dios, porque no de otro modo podemos darle ante sus criaturas la gloria que le debemos. Este culto externo es igualmente necesario para que no se amortigüe o extinga del todo el culto interno por falta de estímulo, que siempre es muy grande cuando los hombres, reunidos el grande con el pequeño, el pobre con el poderoso, el monarca con el mendigo, prestan todos exteriormente a Dios el homenaje debido.

4.° En esto han convenido también todas las naciones y pueblos; pues no se encontrará ninguno aun entre los gentiles, que no haya dado culto exterior a sus dioses con más o menos ostentación, y generalmente con una magnificencia extraordinaria, como lo prueban los restos que se conservan de los soberbios monumentos de la antigüedad.

Si nos oponen que todas estas exterioridades son escusadas y superfluas, porque Dios no las necesita ni pueden causarle impresión, siendo como es inmutable; deben hacerse cargo nuestros contrarios, de que tampoco necesita ni pueden causarle impresión alguna los actos del culto interno, cuya necesidad sin embargo, confiesan ellos mismos.

(páginas 9-13.)

De la revelación

§. 5.

Se prueba contra los naturalistas la necesidad de la revelación, y que era muy conforme con la infinita misericordia de Dios.

1.° Abandonado el hombre a sí mismo, es moralmente imposible que conozca las perfecciones de Dios, y las obligaciones que le impone la ley natural. Buena prueba son de esta verdad los extravíos de la razón humana en dar a la divinidad propiedades y cualidades indignas de su santidad, sabiduría y más atributos esenciales. La historia de los pueblos más cultos nos demuestra hasta qué extremo llegó en este punto la ceguedad del hombre. Los egipcios, los griegos y los romanos, con sus más célebres filósofos, concedían los honores de la divinidad, y tributaban culto, no solamente al sol, a la luna y las estrellas, al fuego, a las aguas y los vientos, sino también a muchos animales inmundos, a las plantas y a las legumbres, y lo que es peor, a los objetos más torpes: un politeísmo insensato y vergonzoso reinaba por todas partes.

2.° Todo el linaje humano se había extraviado también torpísimamente en cuanto al modo de dar culto a Dios, creyendo agradar y aplacar a la divinidad con sangre de víctimas humanas, y con las más escandalosas abominaciones contra el pudor y la honestidad. Los filósofos mismos, no menos que el pueblo, desatinaron groseramente en el cumplimiento de esta obligación, sancionando con su aprobación todos los errores, supersticiones y torpezas del vulgo. Se ve, pues, que la razón humana, aunque nos está dictando la obligación de dar culto a Dios en reconocimiento del supremo dominio que tiene sobre nosotros, y de las gracias y beneficios de que nos ha colmado; no puede, sin embargo, llegar a conocer por sí sola el modo conveniente y más acepto a Dios de acercarnos a su majestad infinita, y reconciliarnos con nuestro Dios, cuando le hemos ofendido. No desconocieron esta verdad los mismos filósofos paganos: casi todos confesaban la necesidad de una revelación sobrenatural para conocer bien a la divinidad, y saber qué clase de culto debe tributarla el hombre. Esto mismo creía también el pueblo; y si no, ¿hubiera dado crédito tan fácilmente, se hubiera entregado con tanta seguridad a los que juzgaba inspirados por una inteligencia superior?

3.° Asimismo, erraban enormemente todos los pueblos en punto a la moral. Doloroso es el cuadro de las costumbres públicas que nos presenta la historia de todos los pueblos. En unas partes daban la muerte a los ancianos, reputándolos como una carga para la sociedad, llegando la atrocidad hasta el punto de obligar a los hijos a privar de la vida a los que se la habían dado, cuando ya no podían trabajar; en otras se premiaba como una virtud la destreza en el robar, se tenía por lícito el incesto más repugnante a la naturaleza, se permitía a las madres dar la muerte a sus hijos, cuando no podían o no querían criarlos: en fin, se cometían excesos tales, tan ajenos de un ser racional, que contrista el considerarlos. Hasta los filósofos reputados por maestros del género humano, tenían por una necedad indigna del hombre la virtud santa de la humildad; permitían a los padres abandonar a sus hijos cuando les eran gravosos, y aun quitarles la vida cuando nacían con alguna deformidad, y enseñaban un gran número de errores de la misma naturaleza a pesar de su sabiduría. Tal era el estado en que se hallaba la mísera posteridad de Adán.

Era, pues, necesario que viniese en su auxilio una guía superior; y era muy conforme a la infinita bondad, misericordia y beneficencia de Dios, no dejar así abandonada a la criatura más noble con que le plugo poblar la tierra. También era muy conforme a su infinita santidad no dejar expuesto su adorable nombre a una continua profanación.

En efecto; alargó Dios una mano bienhechora a esta raza infeliz: escogió un pueblo, la descendencia de Abrahán, y se dignó manifestarla todas las verdades necesarias para darle el culto propio y digno de su infinita perfección, y para conocer la verdadera moralidad de las acciones humanas. Posteriormente, cuando llegó el tiempo señalado por la sabiduría increada, el mismo Dios hecho hombre, se dignó enseñar también a los mortales muchas e importantísimas verdades morales y religiosas.

Esta manifestación es la revelación. Vamos a probar que existe realmente. Consignada se halla en el antiguo y nuevo testamento y en la tradición.

(páginas 13-17.)

Antiguo testamento

§. 6.

Se prueba la autenticidad del antiguo testamento.

El antiguo testamento se compone de varios libros escritos por inspiración divina, en los cuales se contienen muchas verdades dogmaticas y morales, y se refieren diferentes sucesos que todos tienen relación con la religión. Decimos que todos estos libros o escritos son auténticos, entendiendo aquí por libro auténtico el que ha sido escrito por el autor cuyo nombre lleva a su frente, y a quien comúnmente se atribuye; o que por lo menos, sino se sabe de cierto quién es su autor, se sabe no obstante, que es obra de una mano respetable y digna de todo crédito. En cuanto a los libros del nuevo testamento, se sabe con toda certeza, como probaremos después, que fueron realmente escritos por los autores por quienes se dicen escritos, y en la época en que se dice que lo fueron. Pero entre los libros santos del antiguo testamento, hay algunos de cuyos autores no nos consta con seguridad; mas no por eso dejan de ser auténticos. Probaremos la autenticidad, tanto de los que tienen autores conocidos como de los que no los tienen.

Todos los libros del antiguo testamento se han conservado entre los hebreos, desde que fueron escritos hasta nuestros días: en ninguna ocasión de tantas como les presentaba el interés propio para negar su autenticidad, se valieron de este medio tan expedito para salvar el honor de su nación, y para salir de embarazos y compromisos graves. En efecto, cuando se ve pintada en ellos con colores, tan vivos y humillantes la protervidad de la nación judaica y sus enormes delitos, su disolución y rebeldías continuas, su castigo y humillación, parece, que por su propio honor y buen nombre debía negar esta nación desgraciada, que semejantes escritos hubiesen salido de la mano de Moisés, ni de ningún otro autor digno de respeto; pudiendo decir con algunos visos de razón, que antes bien eran obra de sus más encarnizados enemigos, y que habían sido escritos muy posteriormente a la época en que se suponen los hechos.

Del mismo modo, cuando los cristianos les arguyen, para manifestar su incredulidad, con las profecías, y con infinitos pasajes de los demás libros santos, a que no responden ni pueden responder, viéndose por lo mismo avergonzados y confusos; jamás han echado mano del medio tan fácil para cohonestar su conducta, de apellidar supuestos los libros, o a lo menos los pasajes con que les hacen la guerra los cristianos. Tan convencidos están y han estado siempre de su autenticidad: y es esta tan cierta; que ni los mismos paganos dudaron de ella, pues hablan de los libros que contenían las leyes y doctrinas de los hebreos, como de una cosa sabida y no contestada.

§. 7.

Se prueba que es verdad lo que refieren y contienen los libros del antiguo testamento.

En el antiguo testamento se halla el Pentateuco o los cinco libros que escribió Moisés: y son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números, y el Deuteronomio: a estos cinco libros llaman los judíos la Ley, porque la parte más esencial que contienen es la ley dada por Dios al pueblo judío por el ministerio de Moisés. También son parte del antiguo testamento los profetas, los salmos, y otros varios escritos: decimos, pues, que todo cuanto se contiene en estos libros santos, es verdadero. Contrayéndonos a Moisés, entre las cosas que refiere, nos dice que Dios le habló, y le mandó manifestar al pueblo hebreo muchas verdades morales, y darle leyes para que las observase.

Es indudable que Dios le habló y que así se lo mandó, porque Moisés hizo maravillas asombrosas, verdaderos milagros en comprobación de lo que aseguraba. El milagro es una interrupción de las leyes constantes de la naturaleza, interrupción superior a las fuerzas de todo lo creado. Es, pues, el milagro, obra únicamente de la omnipotencia: el Todopoderoso hizo milagros por medio de Moisés, en confirmación de que era verdad lo que este decía, y es claro, que el Todopoderoso no había de autorizar una mentira. Las plagas de Egipto, la muerte de los primogénitos egipcios, el tránsito del mar Rojo, la conversión del agua amarga en agua potable, el maná que bajó del cielo, y otros muchísimos prodigios, dan testimonio irrecusable de que era divina la misión de Moisés.

Ni es posible dudar de la certeza de estos milagros transmitidos de generación en generación hasta nuestros días entre los hebreos, que desde que se obraron aquellas maravillas las han reconocido y confesado sin la menor contradicción, a pesar del rigor con que los trató algunas veces Moisés por orden de Dios, y a pesar también del cisma de Samaria. En el primer caso es bien seguro que si los Israelitas hubieran tenido la menor desconfianza de superchería o engaño por parte de Moisés, no hubieran tolerado el ser castigados con tanto rigor, pues, hubo ocasión en que perecieron algunos miles al filo de la espada, a no ser que se quiera suponer estúpido a todo un numeroso pueblo, que no acertaba a descubrir el fraude de un embaucador en los sucesos acaecidos la mayor parte a la vista misma de todo el pueblo. En el segundo caso, es decir, cuando las diez Tribus se separaron de Judá, los de Samaria nunca alegaron contra los de Jerusalén la falsedad de los prodigios de Moisés, ni negaron que hubiese hablado al pueblo por orden de Dios. Al contrario, los samaritanos han conservado siempre y conservan todavía con la mayor religiosidad, la obra divina del Pentateuco, a pesar de la enemistad y el rencor inextinguible que profesan contra los judíos. Luego son verdaderos los prodigios que obró Moisés; y siendo así, es evidente que Dios le habló, que era verdad lo que refería, y que en nombre de Dios enseñaba y mandaba al pueblo.

La razón es muy clara. Aquellos milagros tan extraordinarios excedían infinitamente las fuerzas y habilidad de todos los mortales: con que una de dos, o habían de ser obra de Dios, o del demonio: el saber y poderío de este espíritu rebelde no podían bastar para trastornar o suspender las leyes dadas a la naturaleza por su autor omnipotente; y si se quiere decir que aquellos prodigios eran efectos naturales, al alcance de las luces del demonio, muy superiores a las del hombre, lo que es imposible probar; respondemos, 1.° que es increíble que el demonio emplease su ciencia y su saber para afirmar más y más el conocimiento y culto del verdadero Dios entre los hebreos, y apartarles del que tributaban las demás naciones de la tierra al mismo demonio, y a las falsas divinidades. No era por cierto semejante modo de conducirse muy propio de la soberbia de aquel ángel de las tinieblas, ni del odio infernal que le consume, contra el verdadero Dios. Luego las maravillas y prodigios que hacía Moisés eran obra de Dios. Pues ahora bien: el Señor, infinitamente bueno y veraz, no podía comprobar de ninguna manera, mucho menos con milagros, la maldad y la impostura; luego era verdad lo que refería Moisés; luego lo que Moisés dijo e intimó a los hijos de Israel en nombre de Dios, era verdadero, y la voluntad de la Majestad Divina.

Tenemos, pues, probada la revelación en la ley antigua; o la manifestación de algunas verdades morales, leyes y preceptos, hecha por Dios a los hombres por otro medio que por la luz de la razón, y valiéndose para ello del ministerio de Moisés.

(páginas 17-23.)

Profecías

§. 8.

No es necesario para nuestro propósito recorrer uno por uno todos los libros del antiguo testamento, y probar su autenticidad, y la verdad de lo que contienen. Lo haremos con respecto a las profecías, como que en ellas existen los fundamentos más sólidos para probar que además de la revelación hecha por Dios en la ley antigua, existe realmente la que constituye la ley nueva o de gracia.

Las profecías anuncian la venida a la tierra del Mesías o Redentor del género humano, cuya venida es todo el fundamento de la nueva ley o religión cristiana. En ellas se anunciaron las más menudas particularidades acerca del tiempo en que había de venir el Salvador, el lugar de su nacimiento, su pacífica y gloriosa entrada en Jerusalén, su doctrina, muerte, pasión, resurrección, y ascensión a los cielos, destrucción del templo y de la ciudad, dispersión de los judíos, conversión de los gentiles &c., todo lo cual se verificó exactamente; de modo que es imposible desconocer a Dios en estas predicciones, y de consiguiente su objeto es la verdad.

§. 9.

Citanse algunas profecías relativas a Jesucristo nuestro Redentor, y se prueba su cumplimiento, como también su autenticidad.

Poca dificultad ofrece el probar la autenticidad de las profecías. Ellas son un argumento muy fuerte contra la obstinación de los judíos en no reconocer a Jesucristo por verdadero Mesías: por más esfuerzos que hacen, y por más que se empeñan en cerrar los ojos, no pueden dejar de ver la luz brillante que despiden; y sin embargo, jamás han protestado contra la autenticidad de unos escritos que tanto les condenan, antes bien la han confesado siempre y confiesan en el día con la mayor fidelidad, no obstante que su interés los llamaba a desecharlas como supuestas, que era el medio más eficaz para librarse de los argumentos con que les estrechan los cristianos. Arrastrados por la fuerza de la verdad, prestan ellos mismos unas armas invencibles a los que tienen por sus mayores enemigos. Hasta los paganos tenían noticia de que existían estas profecías en los libros de los judíos, y así lo dicen Tácito, Suetonio, Perseo, y otros. Luego no fueron inventadas posteriormente, si no que son de los autores que llevan al frente, y fueron anunciadas en las épocas propias de cada una.

Léense muchas de estas profecías, no solo en los profetas, o sea en los escritos que aquellos varones santos escribieron de intento para anunciar lo venidero por inspiración y mandato de Dios, sino también en los libros históricos que escribió Moisés. Así en el Génesis, cap. 49, ℣ 10, estando para morir el patriarca Jacob, profetizó que la tribu de Judá conservaría siempre el cetro o la supremacía sobre las demás tribus, hasta la venida de aquel, dijo, que ha de ser enviado, y que es la esperanza de las naciones. Es constante que el pueblo de Dios fue gobernado sin interrupción por caudillos de la línea de Judá, desde David hasta la venida de Jesucristo, en que estaban mandados los israelitas por un gobernador romano, siendo la Judea una provincia de aquel imperio: pues aunque en tiempo del rey Sedecias fue llevado cautivo el pueblo con aquel rey a Babilonia, conservaba en la misma cautividad sus jefes y magistrados, con el derecho de vida y muerte, y estas autoridades eran de la tribu de Judá. Después de la venida de Jesucristo no ha vuelto a empuñar el cetro de la tribu de Judá, y antes bien hace mas de 1800 años que los hebreos han dejado de existir como nación; y se hallan dispersos por toda la tierra, sujetos a reyes y autoridades extrañas. Pero donde principalmente se hallan estas profecías, es en los libros de los profetas.

El profeta Miqueas, cap. 5.° ℣ 2, señaló el pueblo donde había de nacer el Mesías, 650 años antes que Jesucristo viniese al mundo, diciendo que «de Belem había de salir el caudillo que había de reinar en Israel, y cuya generación es desde la eternidad.» En esta inteligencia estaba no solamente el pueblo, sino también los doctores de la ley, y así es, que preguntados por Herodes a consecuencia de la llegada de los magos a Jerusalén, donde estaba anunciado que debía nacer el rey de los judíos, respondieron que en la ciudad de Belem, según el profeta Miqueas.

El profeta Zacarías, que vivía 500 años antes de Jesucristo, anunció expresamente en el cap. 9, ℣ 9 y 10, la entrada del Mesías en Jerusalén, cabalgando sobre un asno, y añade que su dominación sería de mar a mar, y hasta los últimos términos de la tierra. El mismo profeta en el cap. 11, ℣ 12 y 13, anuncia expresamente que el Señor había de ser vendido por treinta dineros, y que esta suma había de ser arrojada por el que la recibiese para que llegase a manos de un alfarero. Jesucristo, como sabe todo el mundo, fue entregado por treinta dineros; Judas que le había vendido, se arrepintió de su iniquidad, se presentó a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: pequé entregando a un justo; tomad vuestro dinero: ¿y qué nos importa a nosotros? respondieron ellos; allá te las hayas. Entonces Judas arrojó los treinta dineros, y desesperado por la maldad que había cometido, se ahorcó, y con las treinta monedas compraron los judíos el campo de un alfarero para sepultura de los peregrinos.

El profeta rey dice «horadaron mis manos y mis pies y cortaron todos mis huesos.» salmo 21, ℣ 18 y 19. «Me dieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre.» Salmo 68, ℣ 22. Repartieron entre sí mi ropa, y echaron suertes sobre mi vestido.» Salmo 21, ℣ 19. No permitirás que tu santo experimente la corrupción.» Salmo 15, ℣ 10. «Subiste a lo alto, y llevaste contigo a los que habían estado cautivos.» Salmo 67, ℣ 19.

Es necesario ignorar totalmente las circunstancias de la pasión y muerte de nuestro Redentor, su Resurrección y gloriosa Ascensión a los cielos, para desconocer que en estos pasajes están profetizados del modo más claro y preciso los hechos que refieren los evangelistas.

Además de estas profecías hay otras muchas no menos claras y convincentes, Isaías, que vivía 750 años antes de Jesucristo, en el cap. 53, ℣ 10 y siguientes, describe al Salvador con las señales más inequívocas. «Tomó, dice, sobre sí nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores: fue llagado por nuestras iniquidades, y quebrantado por nuestros pecados: para nuestro bien cargó el castigo sobre él, y con sus cardenales fuimos sanados; el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, se ofreció porque él mismo quiso y no abrió su boca: como oveja será llevado al matadero; y enmudecerá, y no abrirá su boca, como un cordero delante del que le trasquila. Entregó su alma a la muerte, fue reputado por un malvado, cargó con los pecados de muchos, y rogó por los transgresores; por la maldad de mi pueblo le he herido.» Esta profecía parece más bien una historia: no hay para qué detenernos en probar su cumplimiento.

El mismo profeta en el cap. 49, ℣ 6, dice relativamente a la conversión de los gentiles: «Yo te he establecido para que seas la luz de las naciones y lleves la salvación hasta los extremos de la tierra.» En el cap. 62, ℣ 1 y 2: «Por Sion no callaré, y por Jerusalén no sosegaré, hasta que salga su Justo como resplandor, y alumbre su Salvador como una antorcha. Y verán las naciones a tu Justo, y todos los reyes a tu ínclito.» En el cap. 66, ℣ 19, «Yo enviaré al mar, al África y a la Liria tiradores de flechas (esto es predicadores), a la Italia y a la Grecia, y a las Islas distantes, a aquellos que no oyeron de mí, y no vieron mi gloria; y anunciarán mi gloria a las naciones.» El Asia, el África, la Europa, la América, y todas las islas del mar dan testimonio del cumplimiento de esta profecía. No hay acaso pueblo alguno en la tierra donde no haya sido anunciada la religión de Jesucristo.

El profeta Daniel vivía 600 años antes de Jesucristo, y predijo con la mayor claridad su venida, y otros muchos acontecimientos que se han cumplido exactamente. En el cap. 9, ℣ 20 y siguientes, expresa de este modo lo que le dijo el Ángel Gabriel de parte de Dios: «Se han fijado sesenta semanas con respecto a tu pueblo y a tu santa ciudad, para que cese, la prevaricación y el pecado, y se borre la maldad, y venga la justicia para siempre, y sea ungido el santo de los Santos. Desde la determinación de que sea otra vez edificada Jerusalén hasta Cristo príncipe, pasarán siete semanas; y sesenta y dos semanas; y de nuevo será edificada la plaza y los muros; y después de sesenta y dos semanas será muerto el Cristo, ya no será suyo el pueblo que le ha de negar. Y un pueblo con un caudillo que vendrá, destruirá la ciudad y el santuario: cesará la hostia y el sacrificio, y se verá en el templo la abominación de la desolación; y durará la desolación hasta la consumación y hasta el fin.»

Todos los expositores antiguos y modernos, y muchos rabinos, convienen en que las semanas de que habla aquí Daniel son semanas de años, en cuyo supuesto, ajustadas las épocas a que se refiere esta profecía, nos conducen al año quince del imperio de Tiberio, en el cual fue bautizado Jesucristo; y habiendo predicado después tres años y medio, fue muerto a la mitad de la última semana. Pero aunque presentarán alguna dificultad para el cálculo las semanas de que habla Daniel, no hay duda que su profecía tiene por objeto nuestro Salvador, y a los sucesos que antes y después de su venida tuvieron lugar en Jerusalén; siendo imposible aplicarlos a otras cosas ni a otros personajes. Así lo manifiestan las expresiones: «El Santo de los santos, el Cristo, o el ungido del Señor, la destrucción del pecado, el haber de cesar los sacrificios antiguos: el pueblo que ha de negar a Cristo; el pueblo que vendrá con su caudillo, y destruirá la ciudad y el santuario, la desolación que ha de durar hasta el fin.» Todo esto se verificó puntualmente: vino Jesucristo, borró los pecados del mundo, cesaron los sacrificios antiguos, le negó el pueblo judío, vino un ejército romano acaudillado por Tito, hijo del emperador Vespasiano, y destruyó el templo y la ciudad, que no han vuelto a reedificarse, y es bien seguro que no se reedificarán jamás. Es tan claro y sorprende tanto el cumplimiento de esta y otras profecías de Daniel, que el filósofo Porfirio, no pudiendo resistir a la evidencia, dijo que las profecías de Daniel se habían escrito después de haber sucedido lo que en ellas se refiere; pero le impugnaron victoriosamente San Methodio, Eusebio de Cesarea, Apolinar y San Gerónimo. Pueden verse en el §. 6. las pruebas que damos de la autenticidad del antiguo testamento, y también lo que decimos al principio de este parágrafo.

A pesar de ser tan claras las profecías que llevamos indicadas, y tan evidente su cumplimiento, es grande y parece inconcebible la ceguedad y obstinación de los judíos; mas no por eso dejaron de convencerse muchos de ellos, y de abrazar el cristianismo; y si los demás persisten en su obcecación, esta misma pertinacia es el cumplimiento de las profecías en que estaba anunciada sin la menor ambigüedad. Isaías cap. 29, ℣ 10 dice: «El Señor infundirá un espíritu de letargo, cerrará vuestros ojos y pondrá un velo a lo que digan vuestros profetas; y lo que digan será para vosotros como las palabras de un libro sellado.» Y en los ℣ 13 y 14: «Yo excitaré de nuevo, dijo el Señor, la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá el saber de sus doctores; y desaparecerá la inteligencia de sus sabios.» Los mismos judíos han confirmado terminantemente esta profecía, y han acreditado solemnemente su verdad: pues, habiendo perdido la esperanza de conciliar el sentido e inteligencia que dan a las profecías relativas a la venida del Mesías, con la época en que debía venir según los profetas, hablan de este modo en el Talmud. Todos los términos que estaban señalados para la venida del Mesías han pasado ya: maldición para los que computan los tiempos de la venida del Mesías.

También estaba anunciada por los profetas la dispersión y envilecimiento de los judíos. Jeremías en el cap. 9, v. 16, y en el cap. 24 ℣ 9, dice: «Y los dispersaré entre las gentes a quienes no conocieron ni ellos ni sus padres: y los entregaré a la vejación y aflicción en todos los reinos de la tierra; para oprobio y parábola, y proverbio y maldición en todos los lugares adonde los eché.» La dispersión por toda la tierra de esta nación desgraciada, y el estado de abyección en que se encuentra en todas partes, es para todo el mundo una prueba demasiado clara, y para ella demasiado triste, de que se ha cumplido al pie de la letra lo que anunció el Señor por boca de su profeta.

Del mismo modo estaba profetizada la conversión de los gentiles. El profeta Malaquías cap. 1, ℣ 11, la anunció en estos términos: «de Oriente a Poniente es grande mi Nombre entre las naciones, y en todo lugar se sacrifica, y se ofrece al Nombre mío una ofrenda pura, pues grande es mi Nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos.» Preguntamos a los judíos: ¿cuándo se ofrecieron verdaderos y puros sacrificios a Dios, fuera del pueblo de Israel? ¿Cuándo las naciones, entregadas todas a la más grosera idolatría, reconocieron y adoraron al verdadero Dios, y glorificaron su santo Nombre? Bien saben, porque lo vieron y lo están viendo, que solo después de la venida de Jesucristo.

En todas estas profecías se ven predichos sin ninguna oscuridad los sucesos en que se funda la Religión cristiana. No fueron inventadas, no, posteriormente: los judíos las han conservado intactas desde el principio hasta nuestros días, aunque son para ellos un constante monumento de reprobación; y los paganos mismos tenían noticia de que existían en los libros de los hebreos: así lo dicen Tácito, Suetonio, Perseo y otros.

§. 10.

Oráculos del paganismo.

Nada prueban contra el origen divino de las profecías, ni contra la fuerza que debe hacer su cumplimiento en el ánimo de toda persona imparcial, los oráculos del paganismo. La mayor parte de ellos eran sumamente ambiguos, y obra de los sacerdotes idólatras, contra cuyas supercherías y falsedad clamaban los mismos gentiles sensatos, como Porfirio, Cicerón y otros muchos filósofos. Nunca anunciaban sucesos muy lejanos, porque el fraude y la habilidad de los embajadores estaban muy lejos de poder arribar a tanta altura; sucesos próximos a ocurrir, respecto de los cuales el conocimiento de las personas contemporáneas, de las causas y circunstancias presentes, podían dar alguna luz para juzgar de antemano con probabilidad, eran únicamente el objeto de aquellos mentidos profetas: y aun así salían fallidas muchas veces sus predicciones y pronósticos. Si alguno de ellos parecía ser obra de una inteligencia superior, debería atribuirse a la casualidad o causas ignoradas de los demás, pero conocidas naturalmente por aquellos falsos profetas. Tampoco era posible que fuesen efecto alguna vez de los engaños del demonio, permitiéndolo Dios así por los fines inescrutables de su infinita sabiduría; y sin que por eso pudiesen excusarse los que les daban crédito, porque podían y debían salir de su error, usando rectamente de su razón. De todos modos, por admirables que fuesen semejantes anuncios y vaticinios, no podían ser obra de Dios, pues que se empleaban como pruebas de una religión monstruosa, llena de abominaciones y blasfemias contra la verdadera divinidad. Y así es, que como obra de los hombres o de los espíritus rebeldes a Dios, perdieron su fuerza y prestigio, y aun cesaron del todo, cuando el Señor se dignó aparecer en la tierra, redimir al hombre del pecado, y difundir la luz de la verdad por todo el mundo, en cumplimiento de las verdaderas profecías.

(páginas 23-36.)

Nuevo testamento

§. 11.

Vino Jesucristo al mundo: ya hemos probado que es el mismo Mesías que Dios anunció a los hombres por boca de los profetas. Esto mismo lo hizo ver nuestro Redentor con pruebas irrecusables: tales son los milagros, y la santidad de su vida y de su doctrina. Dio vista a los ciegos, lanzó los demonios de los cuerpos de los hombres, curó repentinamente enfermedades graves e inveteradas, resucitó muertos, y uno de ellos después de cuatro días que estaba enterrado; anduvo sobre las aguas del mar sin sumergirse, e hizo que también anduviese San Pedro; convirtió de repente el agua en vino; con cinco panes y dos peces, dio de comer suficientemente a cinco mil personas: hizo otros muchos prodigios, y sobre todo resucitó al tercero día después de haber muerto en la cruz, y por último subió glorioso a los cielos a vista de los apóstoles y de los demás discípulos.

Todas estas maravillas las hizo Jesucristo para probar que él era el Mesías prometido por Dios a los hombres, y que era hijo de Dios y una misma cosa con el Padre: Ego et Pater unun sumus; Dios no podía trastornar las leyes naturales para confirmar la impostura; luego lo que dijo Jesucristo es verdad, y de consiguiente es Dios. Debemos, pues, creer todo lo que nos dijo, y obedecer las leyes y preceptos que nos dio: en una palabra, todos los hombres deben abrazar la religión de Jesucristo.

Los milagros que obró Jesucristo, la santidad de su vida y de su doctrina, se contienen en el nuevo testamento. Este se compone de los cuatro evangelios, el de San Mateo, el de San Marcos, el de San Lucas y el de San Juan; del Apocalipsis de este último evangelista; los hechos de los apóstoles, escritos por San Lucas; las catorce epístolas de San Pablo, y las epístolas católicas de San Pedro, Santiago, San Juan y San Judas.

§. 12.

Se prueba la autenticidad del nuevo testamento.

Los primeros cristianos, los primeros herejes, y los mismos gentiles contemporáneos de los apóstoles, y los que vivieron poco después, han confesado que los santos evangelios y más libros del nuevo testamento, fueron escritos verdaderamente por los apóstoles y evangelistas. Ni los mismos judíos lo negaron o pusieron en duda, aun siendo como eran enemigos encarnizados de los cristianos, lo mismo que los herejes lo eran de los católicos: tampoco lo negaron Juliano Apóstata, y los filósofos Celso y Porfirio, que combatieron con todas sus fuerzas la religión cristiana. A ninguno de todos estos se le ocurrió jamás que fuesen supuestos los evangelios, y demás libros del nuevo testamento; luego los miraban como auténticos, es decir, como escritos verdaderamente por los autores cuyos nombres llevan al frente, y en el mismo tiempo en que se dicen escritos. Pues bien hubiera sido para ellos un argumento de mucha fuerza contra las verdades católicas, la cualidad de apócrifos, si la hubieran tenido los libros santos: ninguno de ellos usó de semejante argumento; luego los tenían por auténticos. La confesión de nuestros enemigos nos releva de dar otras pruebas, aunque también lo es, y concluyente, el unánime consentimiento de todos los católicos, desde los primeros que fueron convertidos por los apóstoles hasta nosotros, habiendo contado el catolicismo en todos tiempos; un número considerable de varones eminentes en virtud y sabiduría. ¿Es posible que todos se hubiesen engañado, habiendo vivido muchos de ellos en la misma época en que se publicaron aquellos libros sagrados, y conocido y conversado con las que los escribieron?

§. 13.

Se prueba que son verdaderos los milagros que se refieren en los Santos Evangelios.

Los milagros que se refieren en estos libros santos, como también en los hechos de los apóstoles, son verdaderos, y su verdad está probada hasta la evidencia. Publicáronse aquellos escritos viviendo todavía muchísimas personas, a cuya vista se refiere en ellas haberse obrado aquellas maravillas: se cita un gran número de testigos oculares, y aun las personas mismas en quienes se verificaron algunos de aquellos prodigios: se dice igualmente en los mismos libros, que los apóstoles después de haber subido el Señor a los cielos, volvieron a referirlos en la populosa ciudad de Jerusalén, sin temor de ser desmentidos; y sin embargo, no se sabe de ninguno, ni judío, ni gentil, ni hereje, que hubiese echado en cara a los apóstoles la falsedad de su narración, luego era verdadera. Es cierto que ya en tiempo de Jesucristo atribuían los judíos sus milagros a las malas artes del demonio, y posteriormente los filósofos paganos a la magia; pero esto mismo prueba que conocían y confesaban la realidad de los hechos. Vosotros creéis (decía Celso a los cristianos) que él es hijo de Dios, porque ha curado cojos y ciegos. Juliano Apóstata, aquel enemigo sagaz e irreconciliable de Jesucristo y de los cristianos, decía: todo lo que él ha hecho de memorable se reduce a haber curado algunos cojos y ciegos, y a haber librado algunos poseídos de las aldeas de Betsaida y Betania. Eran tan públicos y tan creídos los portentos de Cristo, que el emperador Tiberio propuso al senado que se le colocase en el número de los Dioses, por haberle informado de todas partes de los admirables prodigios que había hecho en la Siria.

Siendo, pues, incontestables aquellos hechos extraordinarios, lo es también que eran sobrenaturales, y unos verdaderos milagros, y de este convencimiento nació la conversión del mundo entero: convencimiento que empezó entre los mismos judíos y se extendió después por toda la tierra, porque es increíble que se hubiera dejado sorprender y seducir todo el género humano, y repugna a la infinita bondad y santidad de Dios el que hubiese permitido que se presentasen a los hombres tantos y tan irresistibles motivos para abrazar el error; pudiendo en ese caso decirle el cristiano: Señor, si me he engañado, vos me habéis engañado.

La conducta de los apóstoles prueba también esta verdad. ¿Se hubieran expuesto voluntariamente como se expusieron, al escarnio, a la persecución, a los tormentos, a la muerte, por asegurar unos milagros de cuya verdad no estuviesen convencidos? Para esto era necesario además, que todos ellos se hubiesen convenido de antemano. ¿Y qué motivo podían tener para convenirse en publicar una impostura? No los honores, no las riquezas, ni comodidad alguna temporal; pues combatiendo e impugnando la religión que profesaban los poderosos de la tierra, solo podían esperar persecuciones y malos tratamientos. Y aun cuando convencidos de la falsedad de los milagros, se hubieran convenido en publicarlos como verdaderos, ¿es creíble que ninguno de ellos se hubiese arrepentido de tan grande necedad, a la vista de los trabajos y calamidades, de los tormentos y de la muerte que les hacían padecer?

Una prueba de que eran verdaderos los milagros que referían, eran los que ellos mismos obraban también, en confirmación de lo que atestiguaban; y una prueba igualmente convincente de que hacían estos milagros, es la conversión del mundo entero a la religión de Jesucristo. Unos hombres iliteratos, unos pobres pescadores, sin prestigio, sin recomendación alguna, sin más armas ni otros medios que su predicación, toman a su cargo la asombrosa empresa de penetrar por todas las naciones, aun las más remotas, y derribar la religión extendida y arraigada por toda la tierra, disputando con la orgullosa filosofía, y tratando de apartar de su creencia y de la de sus padres al pueblo siempre tenaz en conservar y defender los principios religiosos que ha recibido desde su infancia, a los emperadores, monarcas y magnates, y hasta los mismos sacerdotes de los ídolos, tan interesados en conservar su culto: queriendo establecer una doctrina severa, la mortificación de los sentidos, el refrenamiento de las pasiones, el desprecio de las riquezas y bienes temporales, donde reinaba la molicie, la avaricia y la ambición; la humildad en lugar de la soberbia, la continencia más esmerada en vez de la disolución; en una palabra, el freno y la sujeción de las pasiones en lugar de la licencia universal. Empresa increíble, pero que llevaron a cabo a pesar de la resistencia de todo el universo. Y hubieran podido conseguirlo, si no hubieran probado de un modo irresistible la verdad de la religión que predicaban? ¿Y cómo la probaban? No podían probarla, no podían convencer al mundo todo, sino con milagros, con milagros verdaderos, porque era imposible engañar con apariencias a todo el mundo, prevenido fuertemente contra las novedades que se le anunciaban.

§. 14.

La conversión de los gentiles y de muchos judíos, es una prueba de que es verdadera la religión de Jesucristo.

Una vez que eran verdaderos los milagros que hicieron Jesucristo y los apóstoles, como hemos demostrado, no había necesidad de otras razones para probar la verdad de la religión cristiana. Sin embargo, la conversión de los gentiles, y aun de muchos de los mismos judíos, nos suministra otro argumento que arrastra nuestro convencimiento.

Los emperadores romanos persiguieron atroz y tenazmente a los cristianos por espacio de tres siglos. Son casi innumerables los mártires que derramaron su sangre, y que padecieron una muerte cruel e ignominiosa en testimonio de la verdad de la religión santa de Jesucristo. ¿Y hubieran prodigado su sangre y su vida de este modo, no solo tantos y tantos hombres sabios, ignorantes, pobres, ricos, y de todas clases de la sociedad, sino también hasta el sexo débil, que manifestó un valor heroico y sobrehumano sufriendo los tormentos más exquisitos, y la muerte más atroz y prolongada, si no hubieran estado íntimamente convencidos de la verdad de la Religión, por la cual hacían tantos y tan costosos sacrificios? Pues a pesar de este rigor y crueldad, a pesar del empeño y tesón de los poderosos, a pesar de los esfuerzos de los sacerdotes de los ídolos, que tanta influencia tenían y ejercían en el ánimo de la multitud, a pesar de la elocuencia y sabiduría de los filósofos del paganismo; estos mismos filósofos, los sacerdotes de los ídolos, los reyes y emperadores, pueblos, naciones y continentes enteros, abrazaron la religión del crucificado, abandonando la que siempre habían profesado ellos y sus abuelos y todos sus ascendientes, una religión que tanto halagaba los sentidos y las pasiones, para abrazar una doctrina llena en la parte especulativa de misterios incomprensibles, y que presenta en la práctica una moral severa y adusta. Es necesario estar enteramente obcecado para no conocer que esto es obra de Dios. Luego la conversión de las naciones es una prueba sin réplica de la verdad del cristianismo.

Supuesto, pues, que es verdadera la Religión cristiana, y una vez que el primer fundamento de toda ella es la divinidad de Jesucristo, se sigue que Jesucristo es Dios. El mismo Señor lo dijo; así lo creyeron sus apóstoles, así lo enseñaron por todas partes; así lo creyeron también los discípulos de los apóstoles, esto predicaron, esto enseñaron, y esta es una verdad, en cuya comprobación obró Dios mil y mil portentos por mucho tiempo.

Si Jesucristo es Dios, como hemos probado, lo que nos ha dicho es verdad; los misterios que nos ha revelado son verdad, y de consiguiente debemos creerlos aunque no los comprendamos. Si es Dios, su doctrina es santísima, sus leyes y preceptos la misma justicia: debemos, pues, obedecerlos y practicarlos, y esta obligación se extiende a todos los hombres, sin excepción alguna, porque todos los hombres deben obediencia y sumisión a Dios: luego todo el género humano debe abrazar la Religión de Jesucristo.

§. 15.

Objeciones contra los milagros. Respuesta.

Los milagros son una prueba de la verdad que confirman; una prueba a que no se puede responder; por eso los incrédulos se esfuerzan por negar su existencia. «Lo que se llama un milagro, dicen, puede ser efecto de las leyes de la naturaleza; no hay, pues, necesidad de que intervenga en ellas la Divina Omnipotencia, suspendiendo, interrumpiendo o trastornando las leyes naturales. Ignoramos el movimiento y acción de todos los cuerpos, por lo mismo no conocemos los efectos que pueden producir en lo venidero: continuamente se están descubriendo nuevas propiedades en la materia o en los cuerpos, de donde se sigue la aparición de leyes de que hasta ahora no teníamos la menor noticia: tal es la ley de la atracción, la ley de la afinidad; tales son los fenómenos producidos por la electricidad, así natural como artificial.»

Empero todos los descubrimientos debidos a la casualidad, o sea al trabajo y experimentos del asiduo y hábil observador de las leyes de la naturaleza, no han presentado jamás una nueva, y solo nos han proporcionado el conocerlas mejor. La atracción no es tal vez una causa, sino un efecto o un hecho, que en todos tiempos se ha conocido con este nombre o aquel; lo mismo decimos de la afinidad, o sea de aquella propiedad que tienen algunos cuerpos de atraer a sí a otros: hace muchos siglos, por no decir que siempre, se han conocido estos hechos, aunque se haya ignorado el principio de donde proceden, como se ignora igualmente en el día, pues todos los esfuerzos de la física y de la química no han hecho más que presentarnos estos mismos hechos con mas extensión en sus resultados y consecuencias.

Si antiguamente se ignoraban todos los efectos de la electricidad, no por eso se ignoraba la existencia en la naturaleza de la causa que los producía, aunque no se conociese con perfección cuál era y dónde residía esta causa misteriosa; misteriosa también, por más que se diga, para los sabios investigadores de nuestros días.

«¿Quién sabe, prosiguen, si se descubrirán algún día nuevas propiedades, leyes nuevas en la materia o en los cuerpos, de donde resulte naturalmente la interrupción del movimiento de la tierra? ¿Quién sabe si algún cometa desconocido hasta ahora forzará a la tierra por medio de la atracción a tomar y seguir un movimiento diferente u opuesto al que ha seguido hasta aquí? ¿Quién sabe si por una causa desconocida de nuestros mayores y de nosotros mismos, por una propiedad de las plantas o de cualquier otro cuerpo de la naturaleza, que hasta ahora se haya ocultado a nuestro limitado entendimiento, se conseguirá dar repentinamente vista a los ciegos, oído a los sordos, la salud y robustez a un enfermo moribundo, y aun la vida a un muerto, verdaderamente muerto?»

Nosotros respondemos que un cometa, si el Autor de la naturaleza lo tuviera así determinado, podría producir por medio de la impulsión o de la atracción alteraciones considerables en nuestro globo o en cualquier otro. ¿Pero tan a punto estaba la aparición de este cometa, cuando Josué mandó detener al sol; era tanta la sabiduría de aquel caudillo que supiese de antemano la venida repentina del cometa; vino este tan escondido, y se presentó tan de improviso que nadie lo vio; obró con tanta suavidad que no resultó el menor sacudimiento ni alteración en la tierra? ¿Aplicó Jesucristo algún medicamento al hijo de la viuda de Nain, frotó con algún aroma vivificante el cadáver corrompido de Lázaro, usó de algunas drogas o confecciones para curar los paralíticos, o para dar vista a los ciegos? La naturaleza no puede gobernarse por leyes contradictorias, y lo serían la de la muerte y la vida, a no ser que con el tiempo resulte, según nuestros filósofos, un sistema nuevo, según el cual sea el hombre inmortal y eterno en la tierra. Respetamos mucho las luces de la filosofía, pero confesamos con sinceridad, que no estamos dispuestos a creer tan inaudita transformación, aun cuando quisiéramos prescindir de lo que nos enseña la revelación.

El milagro de la resurrección de Jesucristo, que es como el complemento de todas las pruebas de su Religión santa, es por lo mismo el más contestado por los incrédulos. Tiene sin embargo, a su favor, todas las razones suficientes para convencer de su verdad a cualquiera que las examine sin prevención. Todos los apóstoles aseguran que vieron y tocaron a Jesucristo vivo después de su muerte por espacio de cuarenta días, y que conversaron, y comieron y bebieron con él, lo mismo que antes de morir. En testimonio de la verdad de este hecho que publicaban, padecieron mil persecuciones y trabajos, y dieron por último su vida: esta firmeza en sostener lo que habían visto, y la conducta que observaron hasta su muerte, los hace unos testigos de toda excepción. También está confirmado este milagro por los que en su comprobación hicieron los apóstoles, por la persuasión de ocho mil hombres convertidos, cincuenta días después de haber sucedido, por la predicación y exhortaciones de San Pedro. Ellos vivían en el mismo lugar en que había resucitado Jesucristo, podían preguntar a los guardias que custodiaron en la sepultura el cuerpo de Jesús, visitar el sepulcro, consultar la notoriedad pública, confrontar el dicho de los apóstoles con las objeciones de los enemigos de Jesucristo, y tomar todas las precauciones posibles, y las tomarían para no ser engañados, porque es claro que nadie podía abrazar aquella nueva Religión, sin creer la resurrección de Jesús; como punto fundamental de la predicación de los apóstoles y de la doctrina cristiana. Todo el mundo sabe que inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo hubo en Jerusalén una iglesia numerosa, y que subsistió por muchos siglos sin la menor interrupción; pues bien, aquella iglesia se compuso al principio de testigos oculares de todos los hechos que concurrían a probar la resurrección de Jesucristo.

El mismo Celso, aquel filósofo pagano, astuto, y enemigo declarado de la Religión de Jesucristo, viene a confesar su resurrección, queriendo impugnarla. Dice que o los apóstoles fueron engañados por un fantasma, o fueron unos impostores. Pero un fantasma no se deja tocar, como se dejó Jesucristo resucitado; un fantasma no habla, ni come ni bebe, como hizo Cristo después de su resurrección: un fantasma no puede estar causando ilusión por espacio de cuarenta días consecutivos a muchos hombres despiertos. Por otra parte era imposible que los apóstoles pudiesen fascinar a los judíos de modo que nada tuviesen que replicar, pues tenían los ojos y los oídos abiertos, habían sido testigos locales de los sucesos, y sin embargo muchos miles de judíos se convencieron de que Jesús había resucitado realmente; luego los apóstoles no fueron impostores.

Pero nos dicen los incrédulos: «si Jesucristo resucitó, debía haberse mostrado públicamente a sus acusadores, a sus jueces, a sus verdugos, a todo el pueblo, para convencerles, y confundir su incredulidad. Era impropio de la infinita bondad de Dios el dar lugar a dudas en punto tan esencial, pudiendo evitarlas fácilmente con manifestarse vivo y glorioso a todos los judíos.» Mas si este discurso tiene alguna fuerza, probará también que el Salvador, después de haber resucitado, debía presentarse a todas las naciones del Universo, cuya conversión encargó a los apóstoles y sus sucesores: debía hacerse ver de los perseguidores de sus discípulos, y de todos los enemigos de su Religión, y aun debía resucitar de nuevo todos los días a vista de los incrédulos; bien que ni aun así conseguiría que le creyesen, pues ellos mismos han dicho: Aunque yo viera resucitar a un muerto, no lo creería; porque estoy más seguro de mi razón y de mis juicios, que de mis ojos.

§. 16.

Santidad de la vida y doctrina de Jesucristo.

No pueden hermanarse los milagros con una vida licenciosa y una moral corrompida. Así es que Jesucristo que hizo tantos y tan asombrosos milagros, tuvo también una vida sin mancha y enseñó una doctrina santísima. Entre las acusaciones que hacían contra él los fariseos, ya diariamente, ya cuando le entregaron a Pilatos, ya después que le crucificaron; jamás, en ningún tiempo ni ocasión, le acusaron sobre su conducta moral. Era tal la santidad de su vida, que se admiraron los apóstoles cuando le vieron hablar con la Samaritana: mirabantur quia cum muliere loquebatur. Jesucristo no tuvo ambición de ninguna especie, rehusó los honores, amó la pobreza, ejerció una ardiente caridad con todos: finalmente, fue un dechado completo e inimitable de todas las virtudes. El mismo Juliano Apóstata, aquel enemigo tan decidido y sagaz de la persona de Jesucristo, respetó la pureza y santidad de su vida; ni se lee de ningún otro pagano que hubiese ni siquiera manifestado la menor sospecha contra la inocencia de Jesús.

Su doctrina contiene una moral sublime, cuyo, conocimiento se ocultó a los filósofos más célebres de la antigüedad: moral pura y elevada, de la cual solo él ha dado las lecciones y el ejemplo, dice el filósofo de Ginebra, cuyo testimonio no debe ser sospechoso a los incrédulos; también dice: la majestad de las Escrituras me admira: la santidad del Evangelio habla a mi corazón: ¿se puede creer que un libro tan sublime y de tanta sencillez sea obra de los hombres? Y hablando de Jesucristo exclama: ¡Qué dulzura, qué pureza en sus costumbres, qué elevación en sus máximas, qué profunda sabiduría en sus discursos! ¿Es posible que no sea sino un puro hombre? En efecto, la moral de Jesucristo, como una moral divina, es una moral limpia, purísima, sin mezcla de aquellas aberraciones y absurdos de que no se eximió ni aún el talento privilegiado de los filósofos más eminentes.

Pues ahora bien: la santidad de vida, la pureza de la doctrina, vienen al apoyo de los milagros, porque sería una contradicción el milagro y la perversidad de quien le hiciese: sabemos, dijo el ciego del Evangelio, que Dios no oye a los pecadores, quiso decir, para hacer milagros.

(páginas 36-53.)

Los judíos

§. 17.

Pretensiones de los judíos sobre las circunstancias del Mesías: satisfacción.

Nos hemos admirado de la obstinación de los judíos en no reconocer por Mesías a Jesucristo, a pesar de las profecías y de su cumplimiento, tan patente como hemos probado. Nace esta tenacidad de la idea que se formaron, y en que persisten todavía, del Mesías que les estaba prometido. En muchos lugares de la Escritura se le pinta lleno de poder y majestad, subyugando todas las naciones del Universo; y entendiendo materialmente por esta gloria una gloria temporal y mundana, no pueden resolverse a ver en un hombre de humilde nacimiento, pobre, perseguido, azotado, enclavado en una cruz, al Rey poderoso, que estaba esperando lleno de ostentación y poderío. Mas si las profecías le revisten de gran poder; si le pintan circundado de gloria y majestad, si le sujetan todas las naciones de la tierra, todo esto está cumplido. El crucificado tiene la gloria de ver postrados a sus pies, y tributándole honores divinos por más de diez y ocho siglos, monarcas poderosos, naciones grandes, continentes enteros. El culto que se le tributa en todos los ángulos de la tierra le hace superior a cuantos monarcas han existido y pueden existir hasta el fin de los siglos. Y habiéndose verificado en este divino personaje todas las demás circunstancias anunciadas por los profetas: sus trabajos, su persecución, sus padecimientos, su muerte, que de ningún modo podían cuadrar al Mesías que se figuran los israelitas; y viendo cumplidos en él todos los vaticinios acerca del tiempo en que debía venir al mundo, con las demás particularidades, sucesos y señales, muchas de las cuales ya no pueden tener lugar en lo sucesivo; es necesario renunciar enteramente el uso de la razón, para empeñarse en estar esperando todavía al Mesías prometido en las Santas Escrituras.

§. 18.

La dispersión y el estado actual de los judíos es un castigo del Deicidio que cometieron.

El pueblo hebreo, ese mismo pueblo en otro tiempo tan querido de Dios, quien a fuerza de prodigios y maravillas le libró de la tiranía de Faraón y de los egipcios, y en medio de prodigios y maravillas le condujo y estableció en un país fértil y delicioso; ese mismo pueblo escogido de Dios se halla abandonado del Señor hace mil ochocientos años, disperso, aborrecido, abatido y vilipendiado,

En otro tiempo, así como había prometido protegerle mientras le fuese fiel, del mismo modo le había amenazado, que le dispersaría, humillaría y afligiría, si le abandonaba y se entregaba al execrable culto de los ídolos; pero añadiendo, que si se arrepentía y volvía hacia su Dios, le restituiría a su antigua independencia y prosperidad. Antes que viniese Jesucristo cumplió Dios con la mayor fidelidad todas estas promesas y amenazas. Le favoreció de un modo especial mientras se mantuvo obediente y fiel, pero habiéndose entregado a la idolatría, y habiendo corrompido lastimosamente sus costumbres, permitió que fuese transportado cautivo a Babilonia: el Señor había señalado el tiempo de esta cautividad, y cumplido, restituyó a su patria los cautivos como se lo había prometido.

Mas ¿por qué este mismo Dios, tan misericordioso y fiel en sus promesas, ha reducido a los judíos por espacio de diez y ocho siglos a un estado mucho más penoso y aflictivo que el de la cautividad de Babilonia? ¿Qué delito tan horrible han cometido, más enorme todavía que la idolatría, para que Dios les trate ahora con tanta dureza? Con setenta años de cautiverio castigó Dios su rebeldía, y siempre benigno y dispuesto a perdonar les restituyó a su gracia. Actualmente los judíos no son idólatras, ni lo han sido desde la venida de Jesucristo: ¿por qué delito, pues, repetimos, les castiga tan rigurosamente, y por mucho más tiempo, que lo hizo jamás? Y lo más terrible para ellos es, que la desolación que ha llegado a su colmo, durará hasta el fin, según que todo se lo anunció el profeta Daniel. Es preciso que hayan cometido un delito mucho más grave que la idolatría. El enormísimo delito de haber dado la muerte al hombre de Dios, es sin disputa el motivo de su desgracia; desgracia en que se halla envuelta toda esta infeliz generación, porque toda ella aprueba, confirma y aplaude la criminalísima conducta de sus mayores. Nosotros, en lugar de querer convencer a corazones empedernidos, tenemos que limitarnos a lamentar su ceguedad: esta es voluntaria; pero escrita está en el libro eterno de los destinos.

(páginas 54-57.)

Los mahometanos

§. 19.

Pruébase que es falsa la religión de Mahoma.

Los mahometanos alegan en favor de su secta la velocidad con que se propagó. Efectivamente, esta religión monstruosa se estableció rápidamente en muchos países. Diferentes comarcas de mucha extensión donde reinaba la santidad del Evangelio, se ven manchadas por las inmundicias del Alcorán. Empero las armas y la violencia son el único testimonio de la verdad de semejante religión. Solo la cimitarra y el alfanje pudo persuadir a los pueblos a que abrazasen un conjunto de errores, de absurdos y fábulas que repugna la razón, sin que en su comprobación hubiese, como no podía haber, milagro alguno, ni argumento de ninguna clase. Por otra parte, al cristiano y a todo el que quiera, se le permite y convida a que se haga cargo, examine y medite las pruebas y fundamentos de la religión de Jesucristo: los doctores cristianos no rehúsan la discusión sobre sus dogmas especulativos y prácticos: desde el principio del cristianismo, mil y mil apologías y polémicas acerca de esta santa religión se han publicado en todas las lenguas, han circulado y circulan por todos los pueblos y naciones: se invita a todo el mundo a que las lea y juzgue: tal es la seguridad de que necesariamente se ha de seguir el convencimiento, si no falta la buena fe.

Mas al mahometano se le prohíbe rigurosamente acercarse a saber cuáles son y qué fuerza tienen las razones en que se apoya su religión: se le prohíbe discurrir, se le prohíbe discutir sobre ella, y aun oír a los que lo hagan. No se necesita gran penetración para descubrir en todo esto la falsedad del Alcorán y del mentido profeta que lo compuso.

No nos toca a nosotros el referir por extenso los errores, impertinencias y ridiculeces de este libro sagrado para los Mahometanos: basta saber que su contenido es contrario al Evangelio e incompatible con sus verdades: y haber probado que no tiene en su apoyo la más débil prueba como no podía menos de suceder a una insigne falsedad.

(páginas 58-59.)

Pecado original

§. 20.

La iglesia católica enseña que Adán por su pecado perdió la santidad y la justicia, incurrió en la ira de Dios; se atrajo la muerte, y quedó cautivo bajo el imperio del demonio, que transmitió a todos sus descendientes, no solo la muerte y los padecimientos del cuerpo, sino también el pecado que es la muerte del alma: que este pecado, que todos contraemos, no puede ser quitado sino por los méritos de Jesucristo; y que la mancha que imprime queda plenamente borrada por el bautismo. De aquí se infiere que los efectos y la pena del pecado original, son 1.° la privación de la gracia santificante, y del derecho a la felicidad eterna, dos beneficios de que Adán gozaba, antes de pecar: 2.° el desarreglo de la concupiscencia, o la inclinación al mal: y 3.° la sujeción a los males y a la muerte; tres perjuicios de que estaba exento Adán en el estado de la inocencia. De esta doctrina se sigue la necesidad absoluta del bautismo.

Mucho se declama contra este dogma por los enemigos de la Religión; nosotros le consideramos como el principio u ocasión de toda la Religión de Jesucristo, porque si Adán no hubiera pecado, su descendencia no se hubiera visto amarrada a las cadenas del demonio, y de consiguiente no hubiera habido necesidad de un Redentor que la rescatase, no se hubiera ofuscado la razón del hombre por la violencia de las pasiones, no hubiera por lo mismo olvidado o desfigurado las verdades morales que Dios imprime en su alma, y no hubiera sido necesario que viniera a instruirle un maestro divino.

Consideramos pues, el pecado original como un punto de los más esenciales, y por esta razón vamos a probar que existe, y a contestar a las objeciones contra su existencia.

§. 21.

Se prueba la existencia del pecado original.

1.° La Religión cristiana es verdadera: lo hemos probado a nuestro parecer victoriosamente, la Religión cristiana enseña y nos manda creer la existencia del pecado original, luego existe. Todas las razones, todos los argumentos que puedan alegarse contra su existencia, deben ceder a la palabra de Dios: sabemos que Dios ha hablado, y que esta es una de las verdades que se ha dignado revelarnos; luego en vano son todas las cavilaciones.

2.° En nosotros mismos: en lo más íntimo de nosotros mismos experimentamos una contradicción; dos naturalezas, digámoslo así, una que nos dicta, nos aconseja y nos manda lo bueno, y otra que nos inclina y arrastra hacia lo malo. En la parte física estamos sujetos a mil enfermedades y padecimientos, miserias y trabajos. Pues ahora bien: nuestra razón alcanza y hasta los mismos filósofos paganos conocieron que el hombre no pudo salir en semejante estado de las manos de un Dios infinitamente bueno: que tantos males deben ser consecuencia de alguna culpa del hombre.

Sabemos muy bien que se pretende un imposible, cuando se exige que la divina bondad haya colmado a sus criaturas de todos los bienes imaginables; estos son infinitos, la omnipotencia de Dios es inagotable: con que necesariamente el hombre había de experimentar muchos males, a lo menos relativos, pudiendo llamarse así los bienes comparados con otros mayores. Pero no es conforme a la idea que tenemos de un Dios infinitamente bueno, sabio, y benéfico, haber creado un ser tan desgraciado como es el hombre en la actualidad. El manantial de nuestra ignorancia, de nuestros errores y extravíos en la parte moral, esta resistencia a lo bueno, esta fuerte inclinación a lo malo, no podían ser la obra de un Dios por excelencia santo: luego el hombre debe atribuirse a sí propio su fatal desgracia. Todos nacemos con ella, ninguno la contrae por una culpa personal, posterior a su concepción: luego todos la heredamos de nuestro primer progenitor. Parumque sapiunt ii, dice Cicerón, qui hominem luendorum scelerum causa natum, felicem, aut beatum audent nominare. Memorable sentencia en la boca de un gentil, quien al paso que corrobora nuestro raciocinio con su autoridad tan recomendada por la historia de la filosofía; manifiesta en estas palabras la penetración y profundidad de su talento. Guiado solo por él, llegó a conocer el pecado original, aunque ignorase sus circunstancias. ¡Tan cierto es que lo está dictando la razón natural!

Argumentos contra el pecado original. Respuestas.

Dicen, sin embargo los incrédulos con los pelagianos: 1.° que el dogma del pecado original es repugnante a la justicia de Dios, y mucho más a su bondad infinita: era imposible que Dios hubiese hecho depender de nuestros primeros padres la suerte eterna de toda su posteridad, especialmente previendo su desobediencia, de donde habían de resultar la desgracia de todo el género humano.

Mas como los hijos no pueden proveer a su suerte futura por sí mismos, está en el orden natural que el destino de los hijos dependa de sus padres. Además, un padre desnaturalizado puede dejar que perezcan sus hijos, puede reducirlos a la pobreza, por falta de gobierno y de conducta, por su holgazanería y disipación; también les puede deshonrar, y cubrirles de oprobio que dure toda la vida, por algún delito que cometa. ¿Y por esta razón debería Dios, porque es justo y bueno, haber constituido de otra manera la naturaleza humana? Dios crió al hombre con libertad, la usa, porque es natural usarla; y usándola también son naturales las consecuencias del uso de la libertad. ¿Se imputará a Dios como un delito haber criado libre al hombre? Habiendo podido dejar que pesasen sobre el linaje humano todas las consecuencias de la desobediencia de nuestro primer padre, así como pesan sobre toda una descendencia las de una mala conducta del primer ascendiente; todavía, como es infinitamente misericordioso, resolvió remediarlas abundantemente por la redención de Jesucristo.

2.° Si el hombre es concebido ya objeto de la ira divina, si ya es culpable antes de empezar a pensar, se sigue que es un delito su procreación; y que el matrimonio es por lo tanto un crimen detestable.

Pero es preciso considerar que los hijos nacen culpables, no en fuerza de la acción que los ha dado al mundo, sino en virtud de la sentencia pronunciada contra Adán. Cuando alguno era condenado por sus delitos a la esclavitud, esta mancha se transmitía también a sus hijos, no por la acción de darles el ser, sino en fuerza de la sentencia por la cual se había impuesto aquella pena. Dios mismo instituyó y bendijo el matrimonio, aun después de haber pecado el primer hombre.

3.° Sería una crueldad de parte de Dios el castigar con penas tan terribles un pecado tan leve como el de Adán cuando comió de la fruta prohibida.

¿Leve llaman los incrédulos a la desobediencia del primer hombre, en el momento mismo en que acababa de recibir de su Criador los beneficios más singulares? ¿Leve la desobediencia contra el Omnipotente? ¿Leve la desobediencia quebrantando un precepto tan fácil de cumplir? De todos modos no nos toca a nosotros el juzgar acerca de la gravedad de aquel delito; el mejor medio para conocer su enormidad es considerar la severidad del castigo, porque conocemos muy poco el modo y las circunstancias con que se cometió.

4.° El bautismo borra el pecado original, luego un bautizado ya no debía estar sujeto a la concupiscencia y a los males físicos.

Pero Dios no prometió al hombre el librarle de los efectos del primer pecado; antes bien le anunció desde luego que quedaba sujeto a la muerte y a los padecimientos, al mismo tiempo que apiadado de su desgracia le prometió un Salvador que le rescatase, le volviese a la gracia de su Criador, y el derecho a la eterna bienaventuranza. Dejó sin embargo en la naturaleza humana la propensión al mal, y la necesidad de padecer y morir, porque uno y otro hacen más meritoria la virtud y digna de mayor recompensa. Cuando se cura una enfermedad muy grave, es natural queden sus reliquias y consecuencias.

(páginas 59-66.)

Los misterios

§. 22.

La resistencia que manifiestan los incrédulos a creer el dogma del pecado original, nos conduce naturalmente a rebatir la que oponen también contra los misterios en general.

El misterio es una cosa oculta, una verdad incomprensible. Jesucristo llama a su doctrina los misterios del reino de los cielos; y S. Pablo llama también a las verdades cristianas que es necesario enseñar, el misterio de la fe.

Así, pues, la Religión cristiana contiene muchos misterios, o verdades superiores a la luz de la razón, y a la penetración de nuestro entendimiento.

Se clama mucho contra los misterios, teniéndolos por increíbles. Al contrario, nosotros tenemos por increíble, por imposible, que la infinita sabiduría de Dios no conozca verdades que no puede comprender nuestro limitadísimo entendimiento: que el infinito poder de Dios no se extienda a cosas y hechos incomprensibles para nuestra débil razón, y que en un Dios infinito nada haya que no alcance la penetración humana. ¿Y quién le impide a Dios revelar o manifestar al hombre estas cosas, estos hechos, estas verdades, que por sí solo nunca podría conocer? Estos son los misterios.

§. 23.

Argumento contra los misterios, al que se responde.

No se puede creer lo que no se comprende: los misterios son incomprensibles; luego es imposible que el hombre los crea. Dios no exige del hombre imposibles, luego tampoco exige que crea los misterios, y en ese caso, ¿para qué los ha de revelar? Es visto, pues, que no ha revelado ninguno.

Este argumento hace mucha fuerza a nuestros contrarios: para nosotros no tiene ninguna. Si se le dijese a un ciego de nacimiento, «Tú no puedes creer que hay colores, porque no tienes la menor idea de ellos; tampoco puedes creer que una superficie plana cause una sensación de profundidad,» respondería sin detenerse: «es cierto que yo no sé lo que son, y cómo son los colores, pero creo firmísimamente que los hay, porque es imposible que me engañen mis padres y mis hijos, parientes, amigos, conocidos, y todos los hombres que existen y han existido hasta ahora. Por la misma razón estoy segurísimo de que en la superficie plana de un espejo se ve el fondo de una habitación, aunque yo no lo comprendo: ¿qué interés habían de tener todos los hombres en engañarme? ¿No había de haber siquiera uno, ni mis propios hijos, que me desengañase?»

Nos atrevemos a preguntar a los enemigos de los misterios, si comprenden mejor que un ciego de nacimiento el hecho de producir una superficie plana, una sensación de profundidad. Nosotros por lo menos, confesamos nuestra ignorancia; lo vemos, estamos seguros de que es así, pero no lo comprendemos. Tampoco comprendemos, no ya el hecho de mover una sustancia espiritual, cual es nuestra alma, los miembros de nuestro cuerpo; pero ni aun los hechos que parecen más sencillos, la comunicación del movimiento de un cuerpo a otro, la esencia misma del movimiento, la atracción del imán, y otros infinitos. ¿Los comprenden nuestros adversarios? Seguramente no: lo cierto es que hasta ahora no los han explicado.